Prey - Test

Ich bleibe dabei: Das neue System Shock ist da. Und es ist glorreich!

Überlasst es den Arkane Studios, eines der wenigen Triple-A-Spiele der Saison in das Anti-Mainstream-Spiel schlechthin zu verwandeln. Das Setting: Hard-Science-Fiction. Viele große Franchises rudern gerade ein wenig zurück, fangen die Raumschiffe in ihren Shootern wieder ein und ersetzen sie durch Schützengräben. Die Art des Spiels: eine offene Spielwiese, die aber weder Open-World noch linearer Levelablauf ist - fast schon ein Alleinstellungsmerkmal von Arkane. Und dann ist Prey noch brutal und bockschwer. So, wie ich es schon lange nicht mehr in einem Spiel dieser Größenordnung erlebt habe.

In dem Zusammenhang: Die Idee, eine Demo zu Prey herauszugeben, war sicher nett gedacht, aber kann nur nach hinten losgehen. Nimmt man Stunde eins, wie es geschehen ist, habt ihr den wahrscheinlich langweiligsten Spielteil vor euch. Nähme man Stunde drei, würdet ihr gnadenlos von allem überrannt, was da kommt. Nähme man Stunde zehn, wärt ihr erst mal völlig überfordert mit den Möglichkeiten und Optionen. Es ist das Anti-Demo-Spiel. Verlasst euch also nicht zu sehr auf das, was ihr in Stunde eins erlebt habt. Wie die Carpenters 1970 sagten: "We've only just begun", und die Wallflowers 2002 ergänzten: "You don't know how good it can get".

Und es wird phänomenal. Nur wird es nie, was die Meisten, angesichts des Namens nicht zu Unrecht, erwarten dürften: ein Shooter. Von all den Genres, die Prey streift, ist dieses vielleicht, worin es am wenigsten glänzt. Mäßiges Trefferfeedback, bestenfalls gefälliges Waffenhandling, ist okay, aber sicher kein Half-Life 2. Nicht mal ein Prey (das alte). Schon gar kein Doom. Das macht aber nichts, denn im Gegensatz zu besagten Spielen ist Prey (das neue) ein Genre-Mixer, der sich ganz genau ansah, was auch immer die beiden System Shocks ihrerzeit richtig machten. Darin steckt natürlich viel Action-Adventure in einer nach und nach frei zu erkundenden, aber insgesamt doch abgeschlossenen Umgebung. Der insgesamt lineare Handlungsablauf eines solchen Spiels. Aber vor allem steckt viel Survival mit ein wenig Horror drin. Ressourcen-Management: Munition kommt nicht in Hunderterpacks, sondern als Sechserpack, den ihr in den ersten Stunden als Himmelgeschenk empfangt. Jedes Medi-Kit in diesen Stunden ist ein Grund, endlich mal wieder tief durchzuatmen. Der Horror, wenn diese Dinge verbraucht sind und ihr weiter erkunden müsst. Ich bleibe dabei: Wer möchte, kann das alles gern mit Half-Life, Bioshock oder sonst was vergleichen. Für mich ist das hier System Shock 3, zumindest so lange, bis System Shock 3 da ist. Danach ist es dann von mir aus System Shock 3: The Prey Files. Oder so.

Arkane tut dabei, was Arkane am besten kann, und überlässt euch weitestgehend euch selbst. Das Spiel zeigt nach und nach ein paar der elementaren Dinge, aber es sagt nie "Hier, guck mal, die Schrotflinte! Cool, oder?". Sie liegt an ein paar Orten, die Sinn ergeben, und wenn ihr dort danach sucht, werdet ihr eine Flinte haben. Wenn nicht, dann halt nicht. Das kann euer Leben gerade in den ersten Stunden sehr interessant machen. Wenn ihr für ein Weilchen nicht den Bauplan für neue Medi-Kits findet, seid ihr eben auf das angewiesen, was fertig in der Landschaft herumliegt, und das ist wahrlich nicht sonderlich viel. Darin liegt die Stärke des Spiels, die in der Demo gar nicht zum Tragen kommen kann. Im Gegensatz zu einem Dishonored, wo jeder Level eine abgeschlossene Welt für sich darstellt und als solche funktionieren muss, habt ihr jetzt eine Raumstation, die aus 10 bis 15 solcher Level besteht, alle untereinander verbunden, und zwischen denen ihr (fast) jederzeit hin und her hüpfen dürft. Es ist eine komplexe, verwobene Spielwiese mit dem Besten beider Welten: der Brillanz eines hervorragend entworfenen Levels mit zumindest in gewissem Umfang den Freiheiten eines Open-World-Vertreters.

Es ist leicht, hier in eine Falle zu tappen: nämlich, dass sich alles dann doch zu getrennt voneinander anfühlt. Wie über einen Ladebildschirm verbundene, aber sonst Welten entfernte Gebiete. Prey schafft es, dieser Falle weitestgehend zu entkommen. Zum einen habt ihr das mit seiner Mischung aus High- und Low-Tech plus ein bisschen Art-Déco zwar nicht einzigartige, aber anderen Spielen nicht zu ähnliche Design, das diese Raumstation visuell zusammenhält. Tonbandmaschinerien neben Touchscreens vor Holzpaneelen mit Blick auf die Solar-Panels der Station und den Weltraum dahinter. Das zieht sich als Thema passend durch. Wichtiger noch ist die Glaubwürdigkeit. Zugegeben, ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wie eine reale Raumstation dieser Art funktionieren würde, ob das hier Sinn hat oder sehr viel mehr Fiction als Science ist. Aber wie die Decks aus Forschungs-, Aufenthalts-, Schlafbereichen und "Maschinenraum" zusammenhängen, das wirkt schlüssig genug für die Illusion, nicht einfach einzelne Level zu spielen, sondern sich durch ein einheitliches Gebilde zu bewegen.

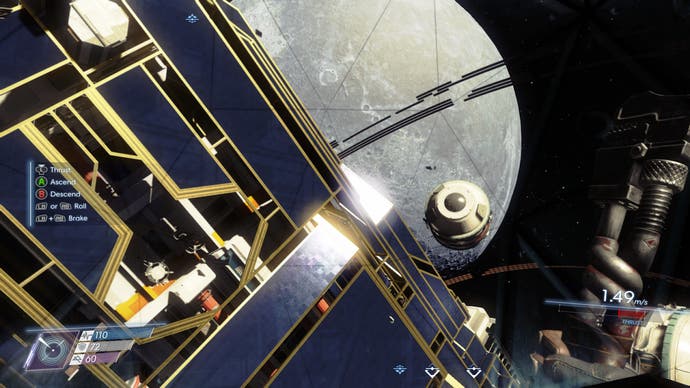

Ein Teil dieser Einheit ist natürlich der Weltraum um die Station herum und hier ist er ein eigenes Spiel- und Raumelement statt einfach nur Dekor hinter der Glasscheibe. Relativ früh dürft ihr einen ersten Eindruck von der Steuerung eures Raumanzug tragenden Helden im schwerelosen Raum erhaschen und nicht lange danach geht es hinaus. Nicht zu weit weg. Entfernt ihr euch mehr als ein paar hundert Meter von der Station und kommt nahe an ihren äußeren Schutzschild, wird euch die Strahlung umbringen. Das ist zwar übertrieben. So hoch ist die Strahlung im Weltraum dann auch nicht, dass Astronauten in Sekunden sterben, aber als Ausrede, dass man irgendwo eine Grenze ziehen muss, geht das wohl in Ordnung. Auch findet die Story immer wieder Ausreden, warum ihr manchmal nicht einfach nach draußen gehen, um die ganze Station unbehelligt herumfliegen und so Teile der Aufgaben etwas zu simpel lösen dürft. Wiederum, diese Ausreden passen durchgehend, sind schlüssig und somit völlig legitim. Wenn es aber nach draußen geht, bekommt ihr eine der einfachsten und gleichwohl glaubwürdigsten Bewegungen in der Schwerelosigkeit. Ihr beschleunigt in eine Richtung und bewegt euch mit dem Momentum auch weiter in diese, bis ihr stoppt oder aktiv die Richtung ändert. Das Besondere ist die Umsetzung des Bewegungsgefühls, das extrem leicht zu beherrschen ist und euch immer wieder zu gewagten Manövern zwischen Stahlträgern verleitet, gleichzeitig aber so gut das schwerelose Gefühl vermittelt, wie es einem Spiel möglich ist. Ein guter Kandidat für alles, was VR ist.

Wie alles setzt Arkane auch dieses Element der Weltraumausflüge als Teil ihres größten Talents ein: das Leveldesign, das euch stets mehr als eine Möglichkeit der Problemlösung zugesteht. Ich denke, dass es möglich ist, durch das Spiel zu kommen, ohne etwas zu töten - fast zumindest -, aber das ist hier keine so große Prämisse wie in Dishonored. Vielmehr geht es darum, dass für jedes Hindernis, für jede verschlossene Tür, Umweltgefahr, wanderndes Alien, passwortgeschützten Computer, so viele alternative Wege bereitstehen, dass ihr oft genug nicht einmal alle sehen werdet, bevor ihr eure Lösung gefunden habt. Ein gutes Beispiel ist eine verschlossene Tür in einem Reaktorraum. Es gibt auf dem Dach eine Platte, die man anheben kann, wenn man das dazugehörige Talent für Stärke steigerte. Hatte ich nicht. Man kann die Tür hacken, wenn der Wert hoch genug ist. War er nicht. Man kann den Code suchen, irgendwo wird er schon sein. Fand ich nicht. Also sammelte ich aus einem anderen Bereich des großen Reaktorkomplexes Gasflaschen ein, trug sie einzeln auf das Dach, wo die schwere Platte lag, und schaffte es nach ein paar Anläufen, die Platte so zu verschieben, dass ich mich hindurchquetschen konnte. Als ich drin war, fiel mir noch die Platte auf den Kopf und verursachte ein paar Schadenspunkte. Ein wenig nicht gescriptete Comedy muss manchmal auch sein.

Diesen Ansatz, zusätzlich zu den multiplen Lösungswegen auch noch eigene Kreativität in gewissem Rahmen zu erlauben, findet ihr in praktisch keinem anderen Mainstream-Spiel in so konzentrierter Form. Etwas, das selten genug im Indie-Bereich vorkommt und normalerweise Sandbox-Games vorbehalten bleibt, die keine lineare Handlungslinie verfolgen. Diese beiden Dinge zusammenzubringen, und das noch in einem so großen Raum wie dieser Station, ist die hohe Schule des Leveldesigns. In Prey zeigt Arkane erneut eine fast einzigartige Beherrschung dessen.

Als ich eingangs sagte, dass in Prey auch ganz viel Survival-Horror steckt, meinte ich damit natürlich nicht nur das anfängliche Alleinsein in einer Raumstation voller Aliens und Leichen. Dazu gehört natürlich auch Ressourcen-Management, und das kann manchmal ein sehr wunder Punkt sein, wenn man ständig im Inventar herumkramen muss - nicht wahr, Horizon? Prey klaute sich die Lösung dafür bei Star Trek: Es gibt Replikatoren. Diese funktionieren mit vier grundlegenden Elementen. Aus diesen lassen sich Munition, Medi-Packs, Waffen und sogar die Neuromods zur Steigerung der Fertigkeiten herstellen. Um an diese Elemente zu kommen, werft ihr alles, was ihr eingesammelt habt und nicht braucht - es gibt eine automatische "Entmüllungsfunktion" -, in eine zweite Maschine, die dafür Elementblöcke auswirft. Welche genau, das hängt davon ab, womit ihr den Zerkleinerer füttert. Auf diese Weise bekommt ihr immer, was ihr braucht, wenn ihr denn genug Rohstoffe habt.

Ich bin wirklich kein Freund von Crafting, aber diese Lösung hier funktioniert so gut, dass es glatt mein neues Lieblingssystem sein könnte, was das angeht. Es dauert nur Sekunden, mal eben das Inventar zu entrümpeln, und kaum länger, schnell ein paar Dinge zu fertigen, die man braucht. Das Spiel gibt euch die Hoheit darüber, was ihr haben wollt, behält im Hintergrund aber die Kontrolle, indem es bestimmt, wie viel ihr findet. Das ist ein sehr eleganter Weg, weitere Freiheiten in der Charaktergestaltung zu eröffnen. Eng damit zusammen hängen die Fertigkeiten. Anfangs habt ihr drei Bäume für in etwa das, was man kennt. Erhöht die Lebensenergie, steigert Hacking- oder Waffenfertigkeiten, Stärke oder Ausdauer. Nach ein paar Stunden kommen dann noch mal drei Bäume dazu, noch mal genauso umfangreich. Diese geben euch die Alien-Fertigkeiten, wenn ihr sie denn freischaltet. Ihr könnt euch als harmlose Objekte tarnen, wie die kleinen Aliens das gerne tun. Ihr könnt euch als kleine fliegender Roboter tarnen, Feinde ausknocken oder Mind-Bullets verschießen, die ein Yak auf 200 Yards töten. Das ist eine deutlich andere Spielweise, als schnell rennen und gut schießen zu können.

Aber auch wenn Kampf sowohl im Grunddesign des Spiels wie auch bei vielen der Fertigkeiten eine große Rolle spielt, dauert es lange, bis ihr euch im Gefecht mit Zuversicht bewegen dürft. Gerade in den ersten Stunden habt ihr keine Ausrüstung, die Waffen sind schwächlich, bevor ihr sie mit Mods verbessert, Heilpacks sind selten und die Aliens verursachen ordentlich Schaden. Wie es sich für Survival-Horror gehört, kann Prey auch gnadenlos sein. Wenn ihr die passende Blaupause für den Replikator nicht findet, findet ihr sie eben nicht. Es gibt keinen Questmarker, der euch zum Medi-Pack-Bauplan führt, und so war ich die ersten fünf Stunden auf das angewiesen, was ich fertig herumliegen fand. Das hat natürlich Einfluss auf die Balance. Wer gründlicher sucht, mehr Puzzles und verschlossene Türen knackt, wird es einfacher haben. Prey ist kein Spiel, bei dem man einfach durchrennt und alles schon werden wird. Bringt etwas Geduld mit oder seid bereit, noch heftiger einzustecken, als es eh schon der Fall ist.

Irgendwann dreht sich das natürlich, wie es für diese Genres üblich ist. Ihr habt die guten Waffen und Ausrüstung, zumindest wenn ihr nicht zu verschwenderisch seid. Prey kontert das auf zwei Arten. Zum einen beginnt die Handlung, immer mehr Überlebende einzubeziehen, und ihr bekommt nach und nach mehr Nebenquests, die teilweise unter Zeitdruck ablaufen - ergibt Sinn. Wer Medikamente oder Sauerstoff braucht, braucht sie nicht erst irgendwann. Außerdem gibt es in der Handlung immer wieder Meilensteine, nach denen das Spiel neue Aliens verteilt, natürlich in größerer Stückzahl und vor allem aus den mächtigeren Kategorien. Diesem Teil stehe ich etwas zwiegespalten gegenüber. Sicher, es soll so sein, dass ihr die Station nicht "aufräumen" könnt, die Bedrohung soll allgegenwärtig bleiben und sich auch steigern. Es soll ein No-Win-Szenario aufgebaut werden, jedenfalls in dem Sinne, dass es sich eben nicht mit der Shotgun lösen lässt. Aber gleichzeitig sah ich irgendwann nicht mehr ein, mich mit all den doofen Aliens auseinanderzusetzen - und sie sind doof, die KI baut auf ihre überlegenen Hitpoints statt clevere Manöver -, und rannte einfach stur durch, wenn ich in diesem Bereich nicht gerade etwas zu erledigen hatte. Und auch wenn ich nicht ganz sicher bin, warum, schließlich ist das im Survival-Horror oft genug eine legitime Strategie, fühlte sich das nicht richtig an. Es war eine zu platte Technik für ein sonst so dermaßen cleveres Spiel und es schien keine Antwort darauf zu haben oder überhaupt zu suchen. Nennt es ruhig mehr ein persönliches Gefühl als einen echten Mangel, aber für mich war es da und ärgerte mich im Hinterkopf, während ich auf die erstaunlich gut und lesbar gestaltete Karte guckte, um mich beim Sprint nicht zu verlaufen.

Durchzusprinten sollte aber nicht höchste Priorität sein, schon allein, weil ihr dann etwa zwei Drittel der Handlung verpassen würdet. Das erste Drittel ist die Hauptgeschichte um das Experiment, das ihr in der Demo seht, was es mit den übrigens im weiteren Verlauf erfrischend "Alien-mäßigen", sprich fremdartigen, Aliens auf sich hat und wie ihr mit all dem umgeht. Zwei oder drei Durchgänge stecken in Prey locker drin, um alle wichtigen Möglichkeiten auszuschöpfen, sowohl spielerisch mit unterschiedlichen Fertigkeiten wie auch inhaltlich in den zu treffenden Entscheidungen. Dieses Drittel ist gut genug und wäre noch besser, wenn es sich an ein paar Stellen etwas weniger nach einer Ausrede anhörte, euch auf dem Weg auszubremsen. Es bleibt aber alles in sich schlüssig, also kann man damit leben. Die anderen zwei Drittel sind die vielen, vielen E-Mails, die die kleinen Dramen in der Station ausleuchten, und damit verbunden die zahlreichen Nebenquests, die teilweise ganz schön Einfluss auf die Hauptgeschichte nehmen. Es gibt zum Beispiel eine Person, die ihr völlig optional retten könnt und die euch neue Wege im Finale aufzeigt. Da diese Rettung weder erzwungen wird, noch allzu einfach abläuft, zeigt sie einmal mehr, wie sehr Arkane ihre Philosophie der zahlreichen Wege auch bei der Verbindung von Gamedesign und Handlung anwendet. Nehmt euch die Zeit zum Erkunden und Austesten. Selbst wenn ihr nicht alle Wege geht, die ihr dabei findet, es gibt so viel zu entdecken, dass es sich immer lohnt.

Bleibt noch die Technik und hier sage ich erst einmal dazu, dass ich den Day-1-Patch noch nicht laden konnte - offensichtlich, wenn ich es vor Day 1 spiele. Getestet habe ich auf der Xbox One, wobei ich mich mit jemandem austauschte, der die PS4-version spielte. Zur PC-Version kann ich noch nichts sagen. Auf der Konsole bekommt ihr eine Grafik, die eine dezente Weiterentwicklung der Void-Engine aus Dishonored 2 sein könnte, aber in Wirklichkeit die CryEngine ist. Auch diese kommt gut mit vielen Details in relativ großen Umgebungen klar und in hält auch allermeistens die 30 Frames- Ausnahmen sind eine Alien-Massenattacke in einem riesigen Raum und ein paar Stellen im Weltraum. Nichts, was problematisch wäre oder den Spielspaß an diesen Punkten ruiniert hätte. Was wie auch bei Dishonored 2 auffällt ist, wie lange es mitunter dauert, Texturen nach dem Betreten eines Levels zu laden. Mitunter war der Detailgrad selbst nach ein oder zwei Minuten noch nicht auf dem eigentlich sehr hohen Niveau angekommen. Was zu einem lustigen Effekt in einer Schlüsselszene führte, in der eine Figur sehr detailreich gezeigt wurde, die andere direkt daneben aber mit verwaschene Texturen. Auch sind die Ladezeiten von einem Bereich zum nächsten derzeit sehr lang, deutlich über einer Minute. In Dishonored machte das nichts, schließlich verbrachte man viel Zeit in einer Stage, bevor es in die nächste ging. Hier habt ihr Momente, in denen ihr nur schnell ein paar Stationsbereiche durchqueren wollt, und das, was ihr dabei am längsten seht, ist der Ladebildschirm. Es ist alles nicht zu dramatisch und da bei Dishonored 2 beide Probleme zwar nie ganz behoben, aber durch Patches sehr viel besser wurden, bin ich auch bei Prey zuversichtlich.

Auf der Habenseite ist besagte Detailliebe, die euch immer wieder zum Stehenbleiben animiert, um eine von den Wissenschaftlern vollgekritzelte Tafel zu bewundern, die Schönheit der Architektur, die Alien-Gewebe in der Schwerelosigkeit. Prey ist insgesamt ein schönes Spiel, wenn auch stilistisch sicher nicht so mutig, wie es Dishonored war. Beim Sound braucht die Musik dringend einen Patch, denn sie ist zwar nett - wenn auch etwas generisch -, aber viel zu laut ausgesteuert, sodass ihr als Erstes in den Menüs nachregulieren solltet. Das restliche Sounddesign ist auf dem gehobenen Niveau, das man bei so einem Spiel erwarten darf, ohne besonders zu glänzen. Kann halt nicht alles brillant sein.

Das Einzige, was bei Prey völlig aus der Rolle fällt, ist der Name, der am Ende inhaltlich keinen Sinn ergibt, nichts mit dem ersten Prey verknüpft und nicht mal besonders spannend klingt. Zumindest ist "Prey" kurz und griffig, aber es drückt nicht aus, was dieses Spiel auszeichnet: Es ist ein "Rückfall" in eine Art des komplexen, groß angelegten Leveldesigns, deren einzelne Elemente weit mehr an Origin-Spiele aus den 90ern erinnern als an modernes Triple-A-Design. Um es ganz klar zu sagen: Ich meine das auf die beste nur denkbare Weise und applaudiere aus vollem Herzen. Prey schafft es, euch mehr Freiheiten in der Herangehensweise einzuräumen, als es selbst Deus Ex wagt. Das verbindet es mit einer großen, zusammenhängenden Umgebung, die eben keine beliebige Open-World mit viel Fläche ist, sondern eine durchgestaltete Umgebung mit ein wenig Platz, um ein paar eigene, kreative Lösungswege zu erlauben. Darin erzählt es gekonnt eine solide Geschichte und packt schlüssig genug Extramaterial in Form teilweise erstaunlich einflussreicher Nebenquests dazu. Alles verbunden über ein solide entworfenes Survival-Gameplay mit genug Einflüssen, um es nicht ganz auf ein einzelnes Genre festnageln zu können. Vergleiche? Nennen wir es mal ein komplexeres Dead Space 1, selbst wenn es das auch nicht so gut trifft, wie Prey einfach das nächste System Shock zu nennen.

Prey ist kein einfaches Spiel, noch weniger ein schlicht designtes, und ich weiß nicht, wie weit dieser Ansatz Mainstream-fähig ist. 1994, als System Shock erschien, war der Begriff Gaming-Mainstream ein ganz anderer und selbst da galt dieses Design schon eher als etwas für Fortgeschrittene. Im Jahre 2017? Ein Spiel, das euch zwar generell mit Quest-Markern ein wenig an die Hand nimmt, diese dann aber klar loslässt, sobald es an die Lösung der Puzzles oder das Auffinden essenzieller Dinge geht, ist ohne Frage mutig. Für jeden, der so etwas gerne mag oder bereit ist, sich vielleicht das erste Mal darauf einzulassen, ist es sogar absolut fantastisch. Erwartet also bitte keinen Shooter, sondern ein Spiel, das euch auf fantastische Weise fordert und belohnt, die gleichzeitig auf eine gute Art altmodisch und doch in der heutigen Gaming-Landschaft ein wenig futuristisch wirkt. Die Frage ist: Wie wird es Prey mit diesen Eigenschaften in der Gegenwart ergehen?

Entwickler/Publisher: Arkane Studios / Bethesda - Erscheint für: PC, PS4, Xbox One - Preis: ca. 60 Euro - Erscheint am: erhältlich - Getestete Version: Xbox One - Sprache: deutsch, englisch - Mikrotransaktionen: Nein