BioShock Infinite: Seebestattung, Episode 2 - Test

Eine Verbindungsbrücke auf wackeligen Pfeilern.

Hat Ken Levine vergessen, was die Geschichte von Bioshock so großartig machte? Ich spreche nicht von den Erzählungen Raptures selbst. Die Genialität des Leveldesigns, gepaart mit einer beklemmenden Atmosphäre, findet sich auch im zweiten Story-DLC von Bioshock Infinite wieder. Vielmehr geht es um die Struktur der eigentlichen Handlung, wenn man sich nur auf die zu Beginn des Spiels noch lebenden Akteure beschränkt.

Im Prinzip ist es recht simpel gestrickt. Nie wirft es viele Fragen auf, die euch den Verlauf über beschäftigen. Bis dann im letzten Viertel eine der genialsten Wendungen der Videospielgeschichte Sprachlosigkeit aufwirft und euch alle bisherigen Ereignisse überdenken lässt.

M-Night-Syndrome

Vielleicht erzeugte es in Levine eine Art Shyamalan-Effekt und er sah sich gezwungen, den Spieler auch in seinem neuesten Epos durch einen unerahnten Twist zu überraschen und zum Staunen zu bringen. Leider ging er für mich ein wenig zu weit und setzte sich mit Thematiken auseinander, deren Reichweite er entweder nicht erkennen oder eingrenzen konnte. Ich möchte die ganze Geschichte um Zeitreisen und Multiversen nicht noch einmal durchkauen - dazu bietet euch das Internet genügend Material -, aber je mehr man sich den Kopf darüber zerbricht, desto mehr Ungereimtheiten fallen auf, die bei der Größe an Komplexität fast unvermeidbar sind.

Deswegen gefiel mir die erste Episode der Seebestattung so gut. Vom Ballast aus Infinite befreit, konzentrierte man sich auf eine kurze, simple und überaus knackige Geschichte, die trotz des Cliffhangers einen vollendeten Spannungsbogen hatte. Mit ein oder zwei offenen Fragen, die den Appetit auf die nächste Episode stärkten.

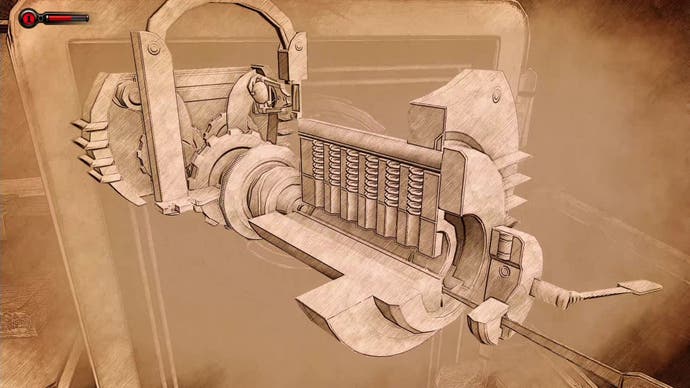

Und was ist daraus geworden? Ein egomanisches Werk, das zu sehr damit beschäftigt ist, auf Teufel komm raus Verbindungen zum ersten Bioshock aufzubauen. Dafür schreibt Levine seinen Figuren Handlungen vor, die nur bedingt Sinn ergeben und besonders Elizabeth' Intellekt infrage stellen. Man merkt deutlich, dass er von Beginn an ein festes Ziel vor Augen hatte. Nur um dieses zu erreichen, blieb die Logik leider auf der Strecke. Es ist ein Biegen von durchaus interessanten Komponenten und Ideen, die sich trotz aller Bemühungen nicht zu einem einheitlichen Uhrwerk verbinden ließen. Schade, denn der Weg zwischen beiden Eckpunkten der Geschichte ist mal wieder gepflastert mit teils beeindruckenden Szenen und Konfrontationen. Auch wenn man das erste Bioshock zwingend gespielt haben muss, um die Faszination bestimmter Momente zu verstehen.

Schleichanpassung

Rein als Spiel steht es schon wesentlich besser auf eigenen Beinen. Da ihr dieses Mal Elizabeth steuert, die all ihrer Kräfte beraubt wurde, belohnt man euch für methodisches Vorgehen, das mehr auf der Beobachtung eurer Umgebung beruht. Ressourcen sind rar in Rapture. Selbst die besten Entdecker finden im Vergleich zum Hauptspiel wenig Geld, Munition oder Lebensenergie. Zudem verpasst euch das Spiel einen harten Dämpfer In Form niedriger Munitionskapazitäten sämtlicher Waffen.

Elizabeth besitzt keinen Schild und steckt schon auf der normalen Schwierigkeitsstufe kaum Treffer weg. Stiefelt ihr daher zu lange in den Blickfeldern der feindlichen Splicer umher, kleben schnell drei oder mehr an euren Fersen. In solchen Situation bleiben nur die Flucht oder der frontale Angriff. Nahkampfattacken funktionieren übrigens ausschließlich im unentdeckten Zustand. Hat man euch gesehen, vollführen Feinde bei einem erfolgreichen Treffer bloß einen kurzen Rückschritt, bevor sie euch weiter das Blei ins Gesicht pumpen.

"Ein egomanisches Werk, das zu sehr damit beschäftigt ist, auf Teufel komm raus Verbindungen zum ersten Bioshock aufzubauen."

In der ersten Hälfte entsteht so ein ständiges Gefühl von Angst. Jeden Raum betretet ihr mit der paranoiden Vorahnung neuer Gefahren und nie fühlt ihr euch sicher. Zudem beobachtet ihr nebenbei den Boden unter euch. Schleichen minimiert zwar den Geräuschpegel eurer Schritte, doch sorgen kleine Pfützen oder Glasscherben für erhöhtes Aufsehen. Bedingt durch den Aufenthalt in einem bereits zerstörten Teil der Unterwasserstadt fühlen sich diese Elemente organisch an. Auch die neue Möglichkeit zur Nutzung von Luftschächten fügt sich passend zum Setting in die Riege eurer zur Verfügung stehenden Optionen ein.

Natürlich dürft ihr hier kein Stealth-Gameplay auf Höhe der frühen Thief-Teile erwarten. Betrachtet an den gesetzten Grenzen - es soll sich schließlich wie ein Bioshock anfühlen - bleibt es dennoch eine Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Sogar Nachteile fürs Haken überlegte man sich. Genau wie Booker klammert sich Elizabeth mit ihrem Skyhook unterhalb mancher Decken fest. Verharrt ihr länger in dieser Position, erzeugt das Metall unter eurem Gewicht ein lautes Knarzen, das schnell die versammelte Aufmerksamkeit einer riesigen Halle auf euch zieht.

Old-school

Richtig interessant wird es allerdings erst im neuen 1998-Modus, einer offensichtlichen Anlehnung an den Klassiker Thief. Hier findet ihr bis auf die Armbrust keine einzige Schusswaffe. Kein Feind darf umgebracht werden. Allein der Gebrauch von Gift- oder Betäubungspfeilen ist erlaubt, um Gegner in das Reich der Träume zu schicken. Als dritter Munitionstyp, den ihr nur beim erfolgreichen Knacken von Schlössern erhaltet, stehen euch Alarmpfeile zur Auswahl, die an der angebrachten Position ein lautes Geräusch erzeugen und somit alle Gegner im Umkreis zu sich ziehen.

"Natürlich dürft ihr hier kein Stealth-Gameplay auf Höhe der frühen Thief-Teile erwarten."

Die letzte und schwierigste Variante zur 'Beseitigung' der Widersacher ist der komplette Verzicht auf den Bogen. Schleicht euch an eure Feinde heran und verpasst ihnen einen Schlag in den Nacken. Als kleine Nothilfe dient hier das nützlichste Plasmid: Peeping Tom. Ein kurzer Knopfdruck zeigt euch die Gegnerpositionen in der näheren Umgebung an. Haltet die Taste länger gedrückt und ihr erlangt auf Kosten eurer Salze Unsichtbarkeit. Leider vergaß man hier ein wenig das Balancing. Sieht euch ein Splicer, drückt ihr schnell die Taste und verschwindet. Es bringt euch aus jeder Situation in Sicherheit. Selbst während meines Durchgangs im 1998-Modus verzichtete ich gegen Ende komplett auf meinen Bogen und schlich mich nur noch unsichtbar zum nächsten Zielort. Sucht ihr eine Herausforderung, startet ihr besser schon im ersten Anlauf auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Dies raubt euch die Navigationshilfe. Ohne ein genaues Verständnis der Karte seid ihr so mehr zum Erkunden gezwungen und daher auch auf Konfrontationsvermeidung angewiesen.

Das größte Problem wartet aber genau wie bei der Handlung im finalen Abschnitt. Nachdem ihr zwei wunderbar miteinander verwobene Hub-Bereiche durchschritten habt, wartet plötzlich ein Kampf auf euch, der mehr an die Wellen in Bioshock Infinite erinnert. Aggressives Vorgehen ist gefragt, obwohl ihr davor alleine mit Schleichen durchkamt.

"Sucht ihr eine Herausforderung, startet ihr besser schon im ersten Anlauf auf der höchsten Schwierigkeitsstufe."

Als ebenso nervig empfand ich an dieser Stelle die dämlichen Anweisungen durch den Dialog, was mich bereits im Hauptspiel störte. Mir muss kein Hauptcharakter sagen, wie ich mich auf den mit einem Timer angekündigten Hinterhalt vorbereiten muss. So etwas sollte dem Spieler selbst überlassen sein. Gleiches geschieht in einem der optisch schönsten Räume des Spiels. Anstatt mich dort alleine das ohnehin einfache Rätsel lösen zu lassen, erklärt mir Elizabeth fast schon krankhaft detailliert, was ich zu tun habe.

Der Abschluss der Seebestattung und damit auch Infinites kompletter Handlung ist ein guter, wenn auch mit Fehlern behafteter DLC. Bis auf kleine Probleme im Balancing des Peeping-Tom-Plasmids und den unnötigen Endkampf sind die Schleichelemente das starke Fundament der Episode. Genauso hervorragend ist das Leveldesign, das wie damals im ersten Bioshock seine Räume gekonnt miteinander verflechtet und die Beobachtung der Umgebung in den Vordergrund stellt. Auch die Handlung bietet im Mittelteil grandiose Dialoge und lässt euch bis zur Auflösung mitfiebern.

Doch genau hier schießt Levine erneut übers Ziel hinaus, da er unbedingt ein Ende erzwingen musste, dessen Weg bis dorthin er nicht glaubhaft erschaffen konnte. Es zerstört in einigen Punkten sogar den Zauber des ersten Bioshock und erinnert in diesem Bezug an die Star-Wars-Prequels. Auch dort wollte George Lucas, dass sich Elemente reimen, oder erdachte Erklärungen für Dinge und Ereignisse, die keine brauchten. Will man richtig zynisch sein, hat Levine sich die Geschichte so zusammengebogen, damit niemand anders seine Charaktere fortführen darf. Und es hinterlässt einen faden Beigeschmack, der eine ansonsten sehr gute Kampagne leicht zurückhält.