Bound - Test

Tanz' deine Probleme weg!

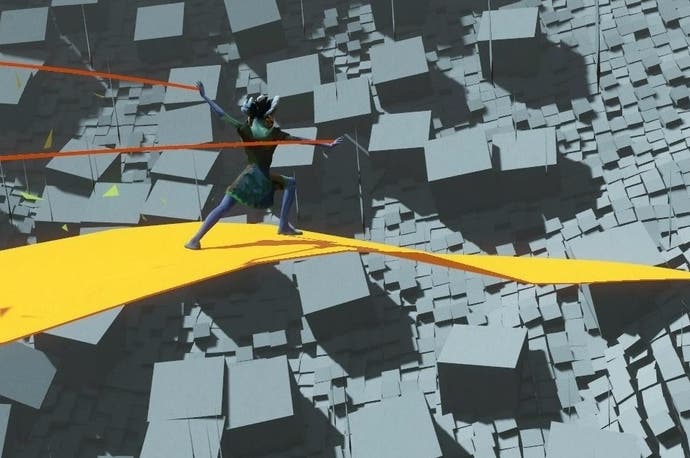

Wir haben in den letzten Jahren vielfach erlebt, wie Spiele als Mittel zur Aufarbeitung traumatisierender Erlebnisse dienen können. Oft kommen die dann - wie auch in diesem Fall - von Sony und heißen Unfinished Swan oder Papo & Yo. In Bound wird nun die Aufarbeitung selbst zum Gegenstand des Erlebnisses. Eine junge Schwangere steht an einem Strand und blättert in einem alten quadrierten Notizbuch voller kindlicher Kritzeleien. Eine fragmentierte Chronik einer problematischen Kindheit. Auf den ersten Knopfdruck zoomt die Szene in das Papier hinein und wechselt zu einer abstrakten Traumwelt. Die besteht aus in steter Bewegung befindlichen geometrischen Formen über einem Meer auf- und abwogender Würfel - wohl die lebendig gewordenen Quadrate ihrer Zeichenunterlage.

Auch die Akteure sind seltsam andersweltlich. Die Frau wird zu einer maskierten Prinzessin im kristallenen Kleid, die auf Geheiß ihrer Königin ein riesenhaftes Monster besiegen soll. Der eigentliche Weg ist ein schieres Tanzen und Springen durch die bedrohte, aber niemals greifbare Welt, die man schnell als Metapher auf das zerrüttete Elternhaus der jungen Frau erfasst. Das mit dem Tanz ist wörtlich gemeint, denn so gut wie alle Bewegungen der Prinzessin sind von einer Tänzerin per Motion-Capturing-Verfahren "eingespielt" worden.

Hier steckt eine Menge Poesie und Arbeit drin, das sieht man jedes Mal, wenn in einem neuen Level auf Knopfdruck eine frische Choreografie abgespielt wird. Die bilden in ihrer Echtheit und betörenden Anmut immer wieder einen wundervollen Kontrast zur scharfkantigen Umgebung. Dazwischen wird über einfach angeordnete Plattformserien gehopst und gesprungen, was das Zeug hält, um am Schluss eines Abschnitts auf einem endlosen roten Schleier dem Finale entgegenzusurfen, als dürfte Journey niemals zu Ende gehen. Das sieht fantastisch aus und ist von wundervoll aufwühlender Musik untermalt. Das Problem ist nur, dass es einen spielerisch nie zu packen bekommt.

Eine unpräzise Steuerung, die nie ganz perfekte Abstände der Sprünge und eine Kamera, die oft nicht im Bilde ist, sind kein sonderlich stabiles Rückgrat für dieses kunstfertige, aber kurze Erlebnis. Herausforderungen gibt es keine. Der Tanz, euer einziges Mittel, euch gegen die abstrakten Umgebungsgefahren wie polygonale Feuerfontänen oder Tentakel aus Würfeln zu wehren, läuft vollautomatisch ab. Haltet einfach den entsprechenden Button und ihr zieht euch so aus der Affaire wie Fred Astaire. Wie schön, wenn das im echten Leben eine Option wäre, in einem Platformer fühlt sich so etwas immer an wie ein schwacher und feuchter Händedruck.

Dazu kommen in ein, zwei Abschnitten verwirrende Stellen, in denen die Perspektive die Orientierung unnötig erschwert. Hier und da verschwinden Plattformen, auf denen ihr eigentlich landen wolltet, unter euren Füßen, sodass ihr die Passage - straflos - noch einmal spielen müsst. Hier funktioniert wohl die Mechanik, die das "Aufblättern" von Umgebungsobjekten bestimmt, die andernfalls der Kamera im Weg wären, nicht ganz korrekt.

Optisch ist es die meiste Zeit ein Traum, auch wenn Plastic nicht alles gleich gut gelang. Einige von Hand animierte Bewegungen, wie das Treppensteigen oder die Wandsprünge sowie die Bewegungen der nicht gerade hübsch gestalteten "Monster" stören das ansonsten so eigenwillige wie schöne Gesamtbild, eben weil sie zwischen den lebendigeren Motion-Capture-Bewegungen als unnatürlich hervorstechen. Die Szenen, in denen sich nach Abschluss eines Levels ein einschneidender Augenblick aus der Kindheit der jungen Frau aus einem Nebel aus Polygonfragmenten zu einer dreidimensionalen Momentaufnahme zusammensetzen, sind aber ebenso wie der Rest vom Spiel eine wahre Augenweide.

Zudem habe ich ein Problem, wie Plastic mit der Rahmenhandlung umgeht. Und das geht jetzt nicht ohne einen milden Spoiler zum Ende. Wer nichts darüber wissen will, springt direkt zum Fazit. Mein Problem hiermit ist, dass am Ende ist nichts verarbeitet ist, und kein Frieden geschlossen wurde. Sei es nun mit der geflüchteten Vaterfigur oder eben mit dem Umstand, dass die Kinder ohne ihn aufwachsen mussten. Die Protagonistin macht keine Reise durch, geht der Konfrontation aus dem Weg. Jeder ist am Ende dieses Spiels noch genau da, wo er am Anfang stand. Nur der Zuschauer nicht. Der hat nun das X-te Mal eine Geschichte zu hören bekommen, die sich allein darum dreht, dass eine Person mit nur einem Elternteil aufgewachsen ist. Vollkommen ohne Erkenntnisgewinn oder wenigstens warme oder Mut machende Worte für ebenfalls Betroffene. Für ein so bezaubernd und fremdartig aussehendes Abenteuer ist das ein erschreckend banaler Aufhänger.

Bound ist eines dieser Spiele, die man definitiv gesehen haben sollte. Nichts sieht auch nur annähernd so aus, wie Plastics abstraktes Ade auf eine verkorkste Kindheit. Nur könnte ich nicht sagen, ob ich wirklich Spaß dabei verspürte. Das ist zweifellos das Vorrecht der Kunst, ein Videospiel muss jedoch zumindest fesseln. Dass ausgerechnet Bound das nicht gelang, ist schade, entbehrt aber nicht einer gewissen Ironie.

Entwickler/Publisher: Plastic/Sony - Erscheint für: PlayStation 4 - Preis: 19,99 Euro - Erscheint am: Erhältlich - Sprache: Deutsch, Englisch - Mikrotransaktionen: Nein