Der Walking Simulator ist tot. Es lebe die Narrative Exploration!

Das junge Genre wird langsam erwachsen.

Als Dear Esther als Steam-Download erschien, schwankten die Reaktionen der Spieler irgendwo zwischen Verwunderung, Wut, Desinteresse und Begeisterung. Ob das ein Spiel sei, fragte sich die Online-Community und beantwortete diese Frage damit gleich rhetorisch mit einem Nein - nicht ahnend, dass Dear Esther, das als Mod für die Source-Engine begann, die Geburtsstunde eines neuen Genres war. Despektierlich „Walking Simulator" - Spaziergeh-Simulator - genannt, handelt es sich dabei um Spiele, die sich besonders stark der sogenannten Vast-Narrative-Erzähltechnik bedienen. Verkürzt gesagt bedeutet das: Der Spieler erfährt die Geschichte des Spiels nicht, indem er Zwischensequenzen verfolgt oder Textboxen liest - er liest sie vielmehr aus der Spielwelt selbst heraus. Im eingangs genannten Beispiel Dear Esther funktioniert das noch sehr rudimentär: Betritt der Spieler bestimmte Orte, werden bestimmte Teile der Sprachausgabe ausgelöst, die dann im Hintergrund automatisch erzählt werden. So fügt sich nach und nach eine trotzdem noch bis zum Ende mysteriöse Geschichte zusammen. Die Story entsteht beim Erkunden der Spielwelt und der Spieler erlebt sie - er bekommt sie nicht einfach nur erzählt.

Natürlich bedienen sich nicht nur Walking-Simulatoren der Vast-Narrative-Technik. Spielreihen wie Fallout oder BioShock meistern sie geradezu, verlassen sich jedoch nicht ausschließlich darauf. Sie sind dennoch Spiele mit einer komplexen Mechanik und einem gewissen Schwierigkeitsgrad, sie verlangen vom Spieler, dass er mitarbeitet. Walking-Simulatoren sind da in der Regel eingängiger. Häufig kann der Spieler gar nicht sterben, er muss nur die Gegend erkunden.

Walking-Simulatoren wirken spielerisch sehr reduziert, aber ihre Geschichte oder Botschaft tritt dadurch umso mehr in den Vordergrund. Thatgamecompany bewies das auf der Playstation 3 eindrucksvoll mit Journey - ausnahmsweise Mal ein Vast-Narrative-Spiel aus der Sicht der dritten Person. Darin ist es zwar theoretisch möglich, zu sterben, mehr als ein oder zwei Mal sollte das aber nicht passieren. In einer fantastischen Spielwelt begegnet der Spieler dafür via Online-Verbindung anderen Spielern, die sich ebenfalls gerade daranmachen, diese Welt zu erkunden. Kommunizieren kann niemand wirklich, lediglich kleine Geräusche und Icons lassen sich abschicken. Kommt man zu zweit gut voran, stellt sich eine gewisse Verbundenheit mit dem Gegenüber ein - umso schmerzhafter wirkt es, wenn selbiges dann nach dem Ende eines Levels wieder weg ist.

Was bedeutet es eigentlich, wenn eine Umgebung eine Geschichte erzählt? Einerseits sind das Spuren vergangener Dinge, die der Spieler findet: ein liegengebliebener Einkaufszettel, ein Wrack eines alten Autos oder Fußspuren am Boden. Der Spieler weiß: Hier ist irgendwann einmal etwas passiert. Im Idealfall möchte er dann wissen was und fängt an zu forschen. Er sieht sich die nähere Umgebung genauer an, vielleicht ist ja irgendwo eine Blutspur? So entsteht nach und nach eine zusammenhängende Erzählung. Letztere erlebt jeder anders, je nachdem, welche Spur oder welches Element eben zuerst entdeckt wird.

Dear Esther bestand wirklich nur daraus - der Spieler läuft herum und hört sich Sprachfetzen an. Nach und nach wurde dieses Prinzip von Entwicklern erweitert. So besteht auch The Stanley Parable technisch betrachtet nur aus dem Erkunden der Spielwelt und Sprachausgabe. Die Spielwelt ist aber kein in sich schlüssiges Gebiet mehr. Der Sprecher ist gleichzeitig der Erzähler, er kommentiert, was der Spieler macht und tritt so in direkten Dialog mit ihm. Er verlangt von ihm bestimmte Handlungen und kritisiert, wenn der Spieler sich widersetzt. Das Spiel wird so zur Parabel auf unser Erleben von Spielen, auf die Art, wie wir Spiele erleben. Titel wie Call of Duty sind actiongeladene Achterbahnfahrten. Sie zwingen den Spieler aber, dass er sich fügt. Vom vorgegebenen Weg abzuweichen ist nicht möglich. The Stanley Parable parodiert genau das.

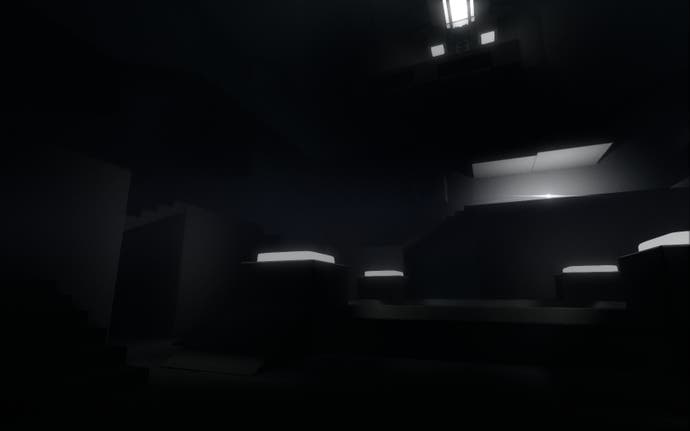

Andere Spiele nutzen das intensive Erleben der Spielwelt dagegen eher in künstlerischer Form. Im Indie-Titel NaissanceE läuft der Spieler durch kantige Welten aus Beton, mit großen Strukturen und Gebäudeschluchten wie in Fritz Langs, die Spielwelt ist grau in grau, ruft bedrückende Gefühle hervor. Ganz anders in Proteus: Hier ist die Welt pixelig und bunt, sie entspannt und macht gute Laune. Alles was der Spieler macht ist, die vier Jahreszeiten auf einer Insel zu durchleben. Zwischendurch darf er Hasen hinterherlaufen und Ruinen entdecken, in denen es aber meist wenig zu sehen gibt - außer hier und da ein paar Glühwürmchen. Ein Spielerlebnis, das sich anfühlt wie ein ausgedehnter Spaziergang - die Spielwelt fordert den Spieler nicht, er soll sie nur erleben. Die Geschichte entsteht dabei im Kopf. Warum diese Insel überhaupt existiert und was darauf geschieht, ist Interpretationssache.

Im Gegensatz dazu erzählen andere Spiele des Genres ihre Geschichte bedeutend deutlicher: The Vanishing of Ethan Carter ist ein Detektivabenteuer, indem es um das Lesen von Fährten und das Entdecken neuer Spuren geht. Mit einem Protagonisten, der übersinnliche Fähigkeiten hat, und gerade deshalb mit rudimentären Spielmechaniken. Immer wieder müssen bestimmte Ereignisse aus der Vergangenheit miteinander in der richtigen Reihenfolge kombiniert werden, erst dann geht es weiter. Der Walking Simulator erweitert sich - es genügt nicht mehr, einfach nur durch die Spielwelt zu laufen, es kommt stattdessen darauf an, die Umwelt aktiv wahrzunehmen und sie zu lesen. In eine ganz ähnliche Kerbe schlägt Everybody's Gone to the Rapture. Hier muss der Spieler bestimmte Erinnerungsfragmente in der Spielwelt finden um die Geschichte voranzutreiben. Auf Seitenpfaden gibt es optionale Erlebnisse, aber bestimmte Teile sind unverzichtbar, um die Geschichte in ihren Grundzügen zu verstehen - auch wenn theoretisch fast die gesamte Spielwelt von Beginn an erkundet werden kann.

Es gibt verschiedene Arten von Walking-Simulatoren. In den wenigen Jahren, in denen das Genre existiert, hat es sich bereits ausdifferenziert und in verschiedene Richtungen entwickelt. Ich bin der Meinung: Wir brauchen Walking-Simulatoren. Weil sie Geschichten subtiler und behutsamer erzählen, als jedes andere Genre. Sie unterbrechen das Erleben der Geschichte nicht nur Action- oder Puzzle-Einlagen, die mitunter eigentlich gar nicht so richtig zur Geschichte passen wollen, sie konzentrieren sich stattdessen auf das, was sie für narrativ wesentlich halten. Andere Genres werden deshalb ja nicht überflüssig. Aber Walking-Simulatoren können es schaffen ihre Geschichten einfach am besten zu erzählen, weil sie keine Ablenkungen enthalten. Deshalb ist es auch an der Zeit, dass wir aufhören, sie so zu nennen. Der noch nicht so verbreitete Begriff der „narrative exploration" wäre der bedeutend bessere Name, denn wir haben es mit Spielen zu tun, die eine Geschichte erzählen, während der Spieler die Welt erkundet. Wenn wir sie Walking-Simulatoren nennen, müssten wir Strategiespiele konsequenterweise auch Kriegs-Simulatoren nennen, Shooter wären Schieß-Simulatoren und Dragon Age wäre ein Kampf- und Zauber-Simulator.

Natürlich sind deshalb noch nicht alle narrativen Explorations-Spiele automatisch gute Spiele. Oder zumindest nicht deswegen. Es gibt auch langweilige Geschichten - und wenn die über ein Narrative-Exploration-Spiel erzählt werden, fällt fast automatisch das ganze Spiel in sich zusammen. Dem Genre haftet ein wenig zu Recht das Flair an, ein Spielplatz für allerhand Kunstverliebte zu sein, die ihren Arte-Ausdruckstanz in Spielform gießen wollen. Das funktioniert natürlich nicht unbedingt. Blödsinniges Zeug wirkt auch als Walking-Simulator blödsinnig. Ebenfalls liegt die narrative Exploration nicht jedem Spieler. Wer gern Zwischensequenzen wegklickt und Textboxen hasst, fühlt sich in einem linear erzählten oder gleich geschichtsarmen Shooter wahrscheinlich wohler. Der will nämlich gar nichts simulieren, der will nur Spaß machen.

Die besten der Narrative-Exploration-Spiele schaffen tiefe, immersive Spielerlebnisse, indem sie es zulassen, dass der Spieler sich auf die in diesen Fällen gelungene Geschichte konzentrieren kann und auf nichts Anderes. Gleichzeitig nutzen sie die Interaktivität auf eine dem Medium angemessene Weise, um die Geschichte bereitzuhalten und es dem Spieler zu überlassen, dass er sie sich abholt. Sie lassen ihn dann oft nachdenklich zurück, zwingen fast schon zur Reflexion. Das Herumlaufen wird nach den ersten Minuten zur Nebensache. Ich selbst vergesse bei solchen Spielen regelmäßig, dass ich die Finger überhaupt auf der Tastatur oder dem Controller habe. Es geht nicht mehr um das Durchspielen oder das Lösen. Es geht darum eine Geschichte zu erleben, die nur so und nur in diesem Medium auf diese Weise funktionieren kann. Indem ich meine Erfahrung und die Leistung der Programmierer zu einer Erfahrung verbinde, die für jeden Spieler etwas anders ausfällt.