A Most Violent Year, House of Cards, Staffel 3

Wie ein junger Pacino. Und: die fabelhafte Welt der Underwoods.

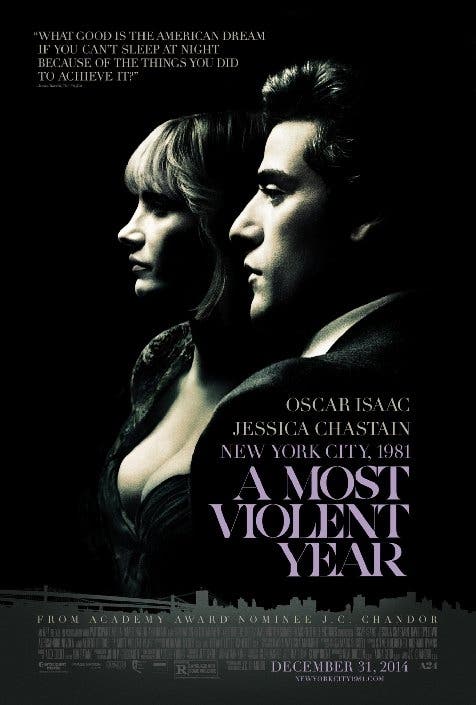

A Most Violent Year (2014)

Buch und Regie: J.C. Chandor

Darsteller: Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo, Albert Brooks

Sonderlich brutal ist hier nur der Hintergrund

1981 war ein miserables Jahr für New York. Eigentlich kann man das über die gesamten 80er sagen, bevor die Stadt mit Bürgermeister Giuliani in den 90ern sauberer und vor allem sicherer wurde. In A Most Violent Year von J.C. Chandor ("All is Lost", "Margin Call - Der große Crash") muss der Winter 1981 als Vorlage für den Titel herhalten. Wann immer jemand im Auto sitzt und Radio hört, erklingt eine neue Durchsage über einen Raubmord oder eine blutige Schießerei. Einwanderer Abel Morales hat es hier trotzdem mit dem Verkauf von Heizöl zu einigem Status, einer schönen Frau und zwei gesunden Kindern gebracht. Als seine Tanklaster reihenweise überfallen werden - anscheinend systematisch - sieht er seine Existenz bedroht.

Gerade hat er sein gesamtes Erspartes in eine riskante Vorauszahlung auf ein Gewerbegrundstück mit Zugang zum Fluss investiert. Ihm bleiben nur wenige Wochen Zeit, den Rest des Geldes aufzutreiben, bevor die Besitzer den Pfand einbehalten und doch noch an einen anderen Interessenten verkaufen. Wenn noch mehr seiner Ölladungen gestohlen werden, sieht er dem Ruin entgegen. Darüber hinaus ermittelt die Staatsanwaltschaft in einer Steuerangelegenheit gegen ihn. Daraus entspinnt sich ein kühler, gut aussehender Thriller, der eine ganze Weile leise unter der Oberfläche brodelt. Nicht erst im Titel deutet sich eine Eskalation an, die den immer kontrolliert und ehrenhaft auftretenden Lateinamerikaner an den Rand der Gewalttätigkeit zu treiben droht. Das Problem des Films: der erwartete große Knall, der eine, unverzeihliche Akt, er bleibt einfach aus.

So viel für Abel auch auf dem Spiel steht, er behält immer die Nerven, ist sich nie zu schade, zu betteln, um zu retten, was er hat, und bleibt immer tadelloser Geschäftsmann. Es wundert fast nicht mehr, dass - und der leichte Spoiler lässt sich im Sinne dieser Kritik leider nicht vermeiden, wer ihn nicht lesen will, springt einfach zum nächsten Absatz - dass sich alles ein bisschen zu rund und einfach zum Guten wendet. Es "wendet" nicht einmal so sehr, es schlingert einfach nur hier und da am Rand der Katastrophe vorbei. Das ist in etwa so spannend, gehaltvoll und außergewöhnlich, wie auf dem Beifahrersitz zu erleben, dass der Nebenmann am Steuer für einen kurzen Augenblick mit einem Reifen beinahe, aber eben auch nicht richtig von der Straße abgekommen wäre, um dann reaktionsschnell zu reagieren. Nicht passiert, alles gut! Hat jeder schon mal erlebt und wird auch dadurch nicht anregender, dass es in 120 Minuten auf der großen Leinwand ausgewälzt wird.

Fast müsste man den Film für seine Unvorhersehbarkeit loben, weil man im Genre der Thriller-Dramen gewisse Hakenschläge einfach erwartet. Man erinnere sich nur anThe Drop - Bargeld, der mit vergleichbaren Mitteln deutlich Schlimmeres andeutete und zur Klimax hin dermaßen in den Sitz drückte, dass man mit einer Verspannung aus dem Kino kam. Hier passiert nichts dergleichen und man ist voll und ganz den zugegebenermaßen außergewöhnlich guten Schauspielern ausgeliefert. Die retten dann auch einen eigentlich mauen Kinobesuch noch insofern, dass man zumindest gute Erinnerungen an Newcomer Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis) und der wundervollen Jessica Chastain mit nach Hause nimmt.

Besonders Isaac schwingt sich hier fast in Pacino-Regionen zu Godfather-Zeiten auf. Eine bestimmte Szene, in der er seine Wettbewerber konfrontiert, und sich eine gefühlte Minute zusammennimmt, um anschließend nur ein einziges Wort zu sagen, hätte ihm durchaus eine Oscar-Nominierung einbringen dürfen. Trotzdem bleibt es ein Film, in dem viel auf dem Spiel stand und in dem es am Ende trotzdem nicht wirklich um etwas ging. Die Vergleiche mit dem großen Sidney Lumet ("Hundstage", "Tödliche Entscheidung") - sie treffen in Ton und Material zu. Aber hier fehlen sie, die geheime Schuld, die unbequeme Entscheidung und die schlimmen Konsequenzen. Es klingt unappetitlich, aber fast wünschte man sich, es wäre nicht nur für New York, sondern auch für Abel ein wahrhaft gewalterfülltes Jahr geworden.

House of Cards, Staffel 3 (1994)

Showrunner: Beau Willimon

Darsteller: Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly, Lars Mikkelsen

Eine Staffel mit einigen Höhepunkten, doch die klare Linie fehlt.

Muss ich hier eine Spoilerwarnung anbringen? Wer Season zwei noch nicht zu Ende geschaut hat, sollte sich vom Acker machen und vielleicht nur so viel mitnehmen: die dritte Staffel ist die bisher schwächste, aber immer noch gut genug, um der Serie die Treue zu halten.

"Auch weiterhin fehlt ein ebenbürtiger Gegenspieler für die Underwoods."

Letzte Chance wegzuklicken, wenn ihr nicht wissen wollt, was Frank zu Beginn der dritten Staffel so macht… Selbst schuld. Season drei war nicht zu beneiden. Sie stand vor der Herausforderung, der sich alle guten Serien gegenüber sehen, deren Hauptfiguren alles erreicht haben, was zu erreichen war. Frank Underwood hat den ursprünglichen Präsidenten durch seine Intrigen gestürzt und sitzt nun selbst auf dem Chefsessel des Weißen Hauses. Die interessante Frage zu Beginn und der Hauptgrund für mich, die neuen Folgen in so wenigen Sitzungen wie möglich durchzusuchten: Was passiert, wenn ein wahrhaft abscheulicher, schlechter, vielleicht sogar von Grund auf böser Mensch zum mächtigsten Regierungschef der Welt wird? Die Antwort fällt ein bisschen enttäuschend aus, denn auch er versucht letztlich, einen guten Job zu machen.

Auch fehlt weiterhin ein ebenbürtiger Gegenspieler für die Underwoods. Kündigt sich in den ersten Folgen mit dem russischen Präsidenten, rein zufällig ein Ex-KGBler mit zumindest phonetisch identischen Initialen wie Wladimir Putin, zumindest noch eine Herausforderung an, nutzen die Autoren die Nebenhandlung um Menschenrechtsverletzungen in Russland und eine russische Beteiligung an einer Friedensmission im Jordantal lediglich für einen allzu Hollywood-artigen Schockmoment rund um Franks Frau Claire und die Entzweiung einer bis hierhin als selbstverständlich hingenommenen Figurenkonstellation. Und auch die wird wohl eher in Staffel vier eine Rolle spielen. Alles dazwischen dreht sich um die Ehe der Underwoods, Franks Memoiren und seine mögliche Kandidatur für eine zweite Amtszeit ab 2016.

Die großen Intrigen und Wendungen, sie fehlen einfach. Franks neue Konkurrentin Dunbar wird vom Drehbuch ein bisschen unfair unter den Tisch fallen gelassen und obwohl es immer wieder großartige Szenen und Momente gibt, buddelt man wie wild nach einem roten Faden, den man erst in der letzten Folge erkennt. Auch die Charaktermotivationen scheinen mir nicht immer ganz schlüssig. Nachdem Frank mittlerweile zum zweifachen Mörder wurde, nehme ich den Underwoods jedwede warmherzige oder mitfühlende Regung nicht mehr ab. Diese Menschen interessieren sich für nichts als sich selbst. Oder etwa nicht? Wir sollten eigentlich schlauer über diese Figuren sein, aber entweder sie lassen uns nicht wirklich in sich hineingucken, oder die Autoren vergessen hier und da, was für Charaktere sie eigentlich unter den Fingern haben.

Das alles ist freilich noch immer bestens gedrehte Unterhaltung mit tollen Schauspielern und guten Dialogen. Besonders die Nebenhandlung um die in Staffel zwei geflohene Rachel weiß zu fesseln und wird lange, lange im Gedächtnis bleiben. Die kommenden 13 Folgen müssen aber die präsidiale Bequemlichkeit ablegen, die sich dieses Mal eingestellt hat. Die letzte Episode von Staffel drei verspricht für nächsten Februar zumindest wieder einige dramatische Fallhöhe.

House of Cards sieht man in Deutschland auf Sky, im Ausland auf Netflix. A Most Violent Year läuft aktuell im Programmkino eures Vertrauens.