Her, Cabin in the Woods, House of Cards Season 1

Wahre Liebe, wahre Ehrerbietung, wahre Bosheit.

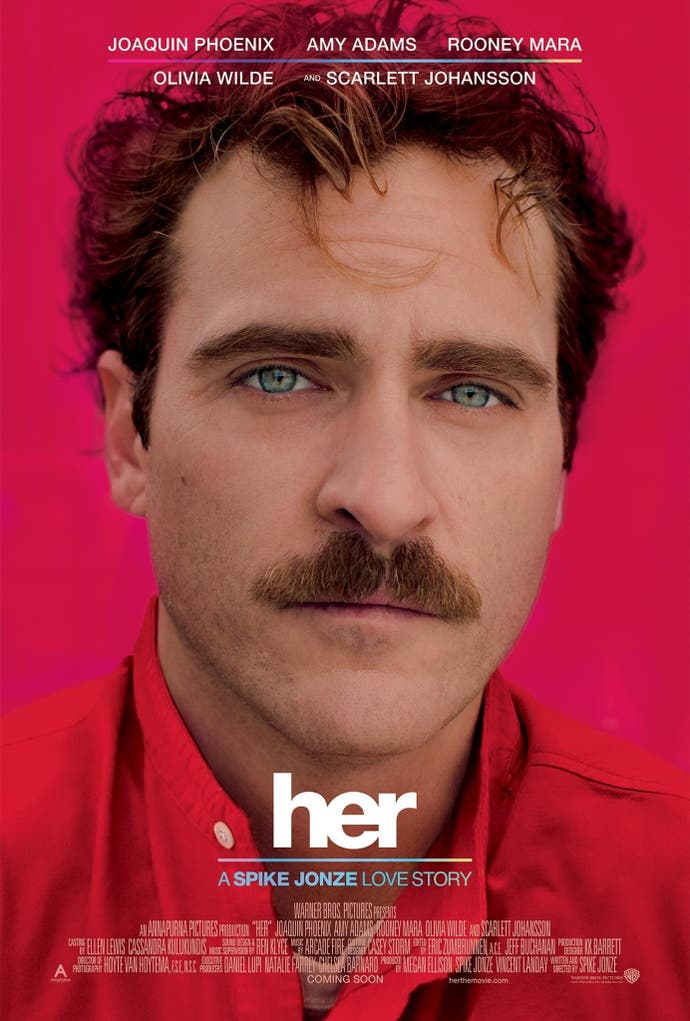

Her (2013)

Buch und Regie: Spike Jonze

Darsteller: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams

Wann sind Gefühle echt?

Was hätte das in die Hose gehen können. Mensch und Maschine in Liebe vereint! Das ist eigentlich der Stoff für Filme, die sich entweder vom Fleck weck unfreiwillig blamieren, mit erhobenem Zeigefinger die Technikversessenheit unserer Gesellschaft anprangern oder ab der Mitte in einen technologiepessimistischen Sci-Fi-Thriller umschlägt. Ihr wisst schon, irgendwann beginnt die übermächtige KI unweigerlich, in Eifersucht die fleischliche Konkurrenz auszuschalten. Unterbewusst war ich wohl tatsächlich darauf eingestellt, aber das ist sicher meiner ganz persönlichen filmischen Sozialisation zu verdanken. Stattdessen ist Spike Jonzes (Being John Malkovich, Adaptation, Beastie Boys' Sabotage-Video) oscarprämierter Film eine in Bild und Ton zärtlich schillernde Collage über die Natur der Liebe.

"Harte Science Fiction geht auf jeden Fall anders, auch wenn Jonze in Sachen Mode, Stadtbild und Technologie ein durchaus überzeugendes Bild von einer gefühlt fünfzehn bis zwanzig Jahre entfernten Zukunft zeichnet."

Harte Science-Fiction geht auf jeden Fall anders, auch wenn Jonze in Sachen Mode (Die Herrenhosen verleihen dem englischen Begriff "belly button" eine neue Bedeutung), Stadtbild und Technologie ein durchaus überzeugendes Bild von einer gefühlt fünfzehn bis zwanzig Jahre entfernten Zukunft zeichnet. Wo es für Fans visionärer Filme hakt, ist der Gedanke, dass ein Unternehmen tatsächlich jemals ein gefühlsfähiges und dabei erschreckend autonomes Betriebssystem (Scarlett Johanssons wundervoll gesprochene "Samantha") für marktreif befindet. Und der Gedanke muss einen auch nicht vollends überzeugen. In dieser Hypothese geht es vielmehr darum, was passiert, wenn Beziehungen unter der Last ihrer Emotionen zu Bruch gehen, wenn Partner sich gegenseitig helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten, nur um durch dieses Wachküssen einander schließlich zu entwachsen.

Wenn Samantha sich die Frage stellt, ob ihre Gefühle echt sind oder nur programmiert, dann schlägt sie Töne an, die auch Personen aus Fleisch und Blut gut nachvollziehen können und zum Nachdenken anregen. Auch in Joaquin Phoenix' sensiblem, aber erfreulich un-nerdig gespielten Theodore löst dies einiges aus. Zum einen macht er gerade eine schwierige Scheidung von seiner Jugendliebe durch, die sich in ätherischen Montagen regelmäßig über die gegenwärtige Erzählebene legt. Zum anderen emuliert er sozusagen beruflich Gefühle, wenn er im Rahmen seines Jobs bei "BeautifulHandwrittenLetters.com" tiefste Zuneigung für Leute zu Papier bringt (und dann ausdruckt!), die er niemals getroffen hat.

Jonze' Musikvideo-Herkunft ist zu jeder Zeit auf die gute Art ersichtlich. Er vereint den bezaubernden Score Arcade Fires mit einer Bildästhetik, die bei aller futuristischen Unterkühltheit eine Gefühlsechtheit vermittelt, die die Themen des Films nicht passender untermalen könnte. Man sieht eine Beziehung im Zeitraffer erblühen und ihren Lauf nehmen, und das ist etwas, was jungen wie alten Paaren als Date-Film ebenso gut gefallen dürfte wie angehenden und tatsächlichen Singles an einem nachdenklichen Abend. Meinen persönlichen Favoriten unter den Beziehungsfilmen - Gondrys Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Vergiss Mein Nicht) - reicht er nicht ganz das Wasser. Dass ich die beiden aber überhaupt vergleiche, darf man aber schon als großes Kompliment verstehen.

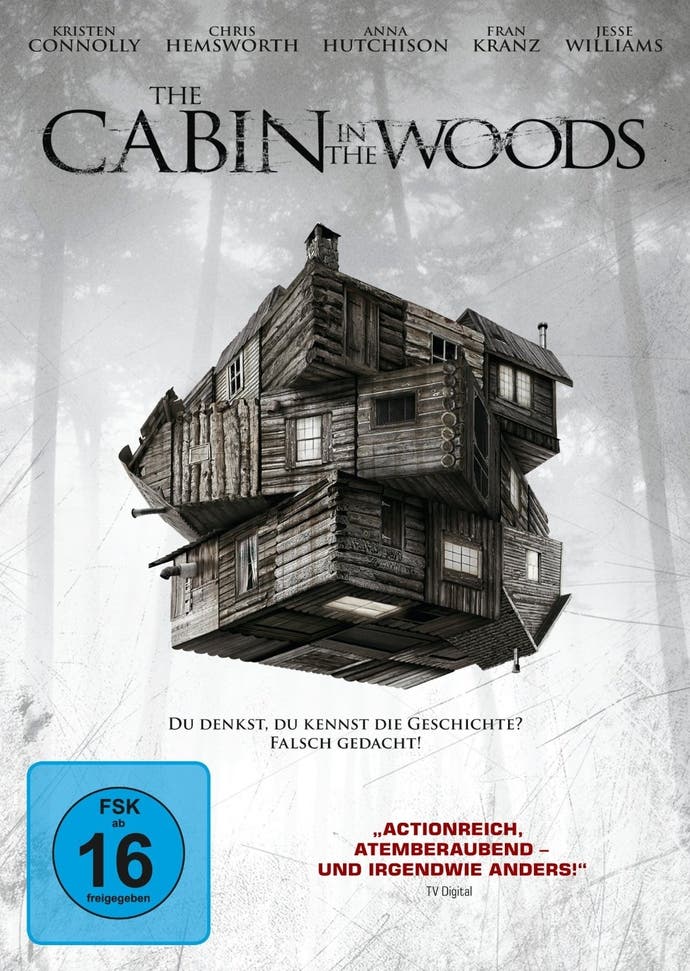

Cabin in the Woods (2012)

Regie: Drew Goddard

Buch: Joss Whedon, Drew Goddard

Darsteller: Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Bradley Whitford, Richard Jenkins

Der erste echte Horror-Kultfilm der 2010er

Dieser Film lag sage und schreibe drei Jahre im Regal, bevor sich Lionsgate durchrang, wohl auch weil Chris Hemsworth dank Thor mittlerweile deutlich bekannter war, ihn 2012 auf die Welt loszulassen. So richtig gelingt es mir nicht, nachvollziehen, warum die Produktionsfirma derart lange zögerte, denn Horrorfans bekommen hier einen der aufrichtigsten und cleversten Liebesbriefe an klassischen Grusel überhaupt. Natürlich sollte man im Vorfeld wissen, worauf man sich einlässt, denn diese Dekonstruktion allen, was dem Horror bis Ende der Achtzigerjahre heilig war, ist an und für sich kein wirklicher Horrorfilm. Es ist eine Komödie über Horrorfilme.

"Wenn den gebeutelten Teens aufgeht, worin sie hier ohne Eigenschuld verstrickt sind, ist dann ein wahres Fest überbordenden Wahnsinns, bei dem man einfach nur noch grinsen kann."

Als solche steht natürlich der Humor im Vordergrund, was die erste Szene zwischen den grandios-süffisanten Richard Jenkins und Bradley Whitford in ihrem Arbeitsalltag einer nicht näher genannten Organisation auch sehr deutlich klarmacht. Auf der unmittelbareren Handlungsebene geht es anschließend um fünf prototypische Horrorfilmprotagonisten, die sich zu einem feucht-fröhlichen Wochenende in einer einsamen Hütte im Wald aufmachen und dabei schnell merken, dass sie hier nicht die beste Zeit verleben werden. Genre-Enthusiasten auf der anderen Seite des Bildschirms gehen unterdessen vor lauter kluger Anspielungen und interessanter Beobachtungen zu ihrem Lieblingsfilmgattung die Augen über.

Cabin in the Woods liefert einige witzige Erklärungen, warum Horrorfilme funktionieren, wie sie es seit 50 Jahren tun, spielt mit Klischees und zurrt alles zu einem geballten Paket Meta-Kommentar zusammen, das nicht ohne Grund zum Kultfilm avancierte. Drew Goddard und Joss Whedon haben hier einfach Spaß, und der schwappt vor allem durch die augenzwinkernden Dialoge beim bitterbösen Treiben in der übergeordneten Erzählung ohne Reibungsverluste auf den Zuschauer über.

Der dritte Akt, wenn den gebeutelten Teens aufgeht, worin sie hier ohne Eigenschuld verstrickt sind, ist dann ein wahres Fest überbordenden Wahnsinns, bei dem man einfach nur noch grinsen kann. Über das Ende kann man streiten, aber wenn ein Film sich bei aller Liebe zum Sujet dermaßen gegen dessen Stilblüten stemmt, ist die Flapsigkeit, mit der er sich verabschiedet, irgendwie nur konsequent.

House of Cards Season 1 (2013)

Creator: Beau Willimon

Darsteller: Kevin Spacey, Robin Wright, Kate Mara

Der Feind im Ohrensessel

Als Netflix bekanntgab, seinen Abonnenten künftig selbst produzierte Serien zu präsentieren, hat wohl noch niemand zu hoffen gewagt, dass dabei Perlen wie Orange is the New Black und House of Cards herauskommen würden. David Fincher, Kevin Spacey - solche Namen beteiligt an einer für das Internet produzierten Serie? Noch dazu in einem Format, das mit dem üblichen, wöchentlichen Ausstrahlungsturnus bricht, der das Medium Fernsehen von Beginn an prägte? Hier wähnte man nicht ohne Grund ein neues Zeitalter angebrochen.

House of Cards, eine Neuinterpretation der gleichnamigen BBC-Serie von 1990, gibt dieser Einschätzung in vollem Umfang recht, die Produktion steht in ihrer Wertigkeit den besten HBO-Formaten in nichts nach. Finchers Stempel ist in der dunklen Farbpalette und den Kameraeinstellungen klar und deutlich zu erkennen, während Spacey den doppelzüngigen Abgeordneten Francis Underwood spielt, wie es nur ein zweifacher Oscar-Gewinner kann. Auf der Stelle wechselt er zwischen dem charismatischen, fast sympathischen Demokraten und dem eiskalt kalkulierenden Karrieristen. Oft sogar in ein und derselben Szene, wenn er inmitten eines seiner Winkelzüge direkt in die Kamera spricht und den Zuschauer so in seine Karten blicken lässt.

"In ein und derselben Szene wechselt er vom charismatischen Demokraten zum eiskalten Karrieristen. Inmitten eines seiner Winkelzüge spricht er direkt in die Kamera und lässt den Zuschauer so in seine Karten blicken."

Auch sonst ist die Besetzung bis in die Nebenrollen ausgenommen gut gelungen. Corey Stoll als Politiker mit Drogenproblemen, gefangen zwischen seinen Idealen und den Ränkespielen des Weißen Hauses. Robin Wright gibt die Eiskönigin an Underwoods Seite, die auch Seitensprünge ihres Gatten als die taktischen Manöver akzeptiert, die es sind. Die beiden verbindet eine seltsame, kalte Liebe, die signalisiert, dass hier zwei zusammengekommen sind, wie sie auf dieser Welt nur selten zueinander finden. Das Ensemble rundet Underwoods Rachefeldzug gegen seinen Präsidenten, der ihm das sicher geglaubte Amt des Außenministers doch noch verwehrte, auf eine Weise ab, die in jedem Fall große Lust auf alle zukünftigen Produktion des amerikanischen Streaming-Portals macht.

Wie das politische Treiben, das es auf desillusionierende, fast deprimierende Weise porträtiert, ist House of Cards ist definitiv nicht für jedermann. Vergleiche mit Breaking Bad, bei dem man ebenfalls dem "Bösen" bei seinem Treiben zusah, bieten sich an. Aber das war schneller erzählt, bot eine konventionellere und dabei deutlich größere Spannung und wusste ab und an für Schmunzler zu sorgen. House of Cards hat keinen Sinn für Humor. Dennoch gefällt es mir ausgezeichnet, wenngleich nicht in den großen Dosen, wie ich andere Serien verschlinge. Hier ist es vor allem die eine, finale Grenzüberschreitung, die sich Francis gegen Ende von Staffel eins gönnt, die mein Verhältnis zu seiner Figur empfindlich störte. Das Stockholm-Syndrom, das Serien wie Dexter oder eben Breaking Bad so meisterlich im Zuschauer erzeugen, setzte bei mir seither aus. Nun denn, in der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Das Problem ist nur, dass Francis' Gegner nicht wissen, dass der Feind im Ohrensessel direkt gegenüber sitzt.

Her läuft aktuell im Kino, die anderen Titel sind auf Blu-ray, DVD und digital erhältlich.