Headlander - Test

Wenn Charme nicht alles ist.

Wenn ich an Double Fine eines schätze, dann dass sein Schlüsselpersonal über eine klare Autorenhandschrift verfügt. Lee Petty werkelte seinerzeit als Art-Director an Stacking (Test) und die gelassene Matrjoschka-Stapelei teilt viel von seiner DNA mit Headlander, das er nun als Project-Lead anführt. Sicher, das hier ist nun eher Metroid, nur ohne Plattformelemente - gesprungen wird nicht - und mit spürbar mehr Witz. Aber der Gedanke, ständig sein Äußeres und seine Eigenschaften zu wechseln, der wohnt auch Headlander inne. Es ist fast, als gebar dieselbe Idee zwei verschiedene Spiele.

Warum das so ist und das ständige Abstreifen der eigenen Hülle treibende Kraft in beiden Spielen Pettys ist, das ist sicher interessantes Studienmaterial für Psychoanalytiker. Mich und euch interessiert sicher eher, ob der Sprung vom aparten und mundgerechten Simpelabenteuer zum Zehn-Stunden-Erkundungstrip aus der Seitenansicht geglückt ist. Deshalb an dieser Stelle vorweg: Charme und gutes Aussehen bleiben bis zum Schluss die größten Stärken von Headlander.

Es ist ein vollkommen passables Spiel dieser Machart geworden, beschert einem sogar den einen oder anderen echt guten Aha-Moment. Aber wenn man mal ehrlich ist, gibt es diese Sorte Spiele zwei bis drei Mal im Jahr in besserer Ausführung. Es ist absolut kein Spiel, bei dem man den investierten 20 Euro hinterherweint. Headlander jedoch dieselbe Plakette anzuheften wie etwa dem grandiosen Axiom Verge (Test) - das ich dringend mal wieder durchspielen muss -, das fühlt sich nicht nur nicht richtig an, sondern richtiggehend falsch.

Nun ja, für den Fall, dass euch dieses Genre einfach liegt, der Stil euch anmacht (und die Chancen dafür stehen nicht schlecht) und ihr die Referenzwerke der jüngeren Vergangenheit schon abgefrühstückt habt, seid ihr mit Headlander immer noch gut bedient. Diese Welt, in der euer Futurama-artig körperlos in einem raketengetriebenen Helm am Leben gehaltene Schädel immer und immer wieder Roboterkörper übernimmt, unterhält die drei Abende hindurch, die man sie durchquert, ganz kompetent. Jeder der Wachblechmänner, deren Köpfe ihr absaugen und durch den euren ersetzen könnt, erfüllt eine andere Sicherheitsstufe und öffnet somit eine andere farbcodierte Tür. Ab und an dürft ihr auch an futuristischen Roomba-Reinemachern andocken, um durch kleine Schleusen zu gelangen, betreibt so Lifte und andere Apparaturen. Im Gros bleibt es aber übersichtlich und leicht aufzudröseln.

Man wird gut unterhalten, während man die übersichtliche Karte bemüht und in verbessertem Körper die Bereiche ausmalt, wo man vor einer Viertelstunde noch vor einer verschlossenen Tür stand. Aber es steckt auch wenig Anmut oder Einfallsreichtum darin. Genauso gut könnte man in den meisten Fällen einfach eine Schlüsselkarte der entsprechenden Farbe gesammelt haben. Das ist eigentlich schon in Ordnung, niemand stößt sich allzu schmerzhaft daran. Unter den Vorzeichen eines Körper-wechsel-dich-Spiels mieft das einfach ein bisschen nach verschenktem Potenzial. Immerhin ist der Spielfluss ein guter, die Teleporter sind nicht zu großzügig, aber doch ausreichend und gleichmäßig verteilt.

Es wäre wohl kein Double-Fine-Spiel, wenn der Humor nicht einiges rausreißen würde. Hier und da blitzt gerade in den Animationen noch ordentlich Witz durch, auch wenn die eigentliche Struktur es an Überraschungen vermissen lässt. Ich brauchte an einer Stelle einen gelben Wachroboter, der einzige, den ich übernehmen konnte, hing aber an einer Ladestation. Nach meinem Hack steckte ihm deshalb noch der Energiekristall im Allerwertesten, aufrecht stehen oder laufen war deshalb außer Frage, was mich mehrfach zu pubertären Schmunzlern anregte.

Highlight sind häufig ebenso die visuell meist versteckten, auf der Karte aber stets sichtbaren Lüftungschächte, hinter denen sich entweder Abkürzungen oder eben Stationen verstecken, mit denen man den Raketenantrieb eures fliegenden Oberstübchens oder seine Haltbarkeit steigert. Dazu findet man immer wieder Upgrade-Punkte, mit denen man Zusatzfähigkeiten erspielt, etwa einen verlassenen Roboterkörper als automatisch feuerndes Geschütz stehen oder ihn explodieren zu lassen. Mit wenigen Ausnahmen, die im Rahmen der Handlung automatisch freigeschaltet werden, ist nichts dabei, was zwanghaft in die Rätsel oder den allgemeinen Ablauf des Abenteuers fließen würde, weshalb ich einige Skills schnell wieder vergaß. Aber manche, eben die selbstfeuernden Drohnen, integrierte ich schnell in meine Spielweise.

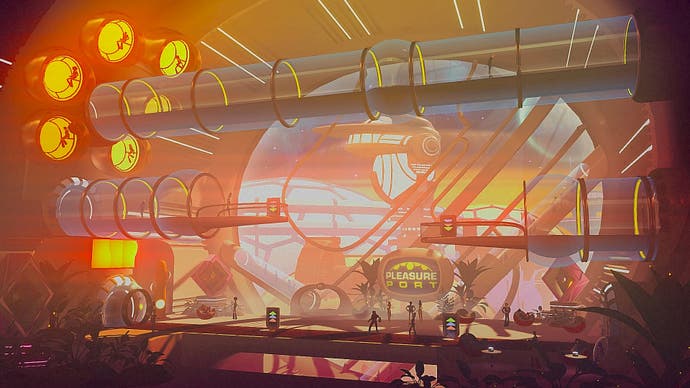

Der Look ist wie bereits mehrfach angerissen einfach genial. Nicht nur gestalterisch, wo das Spiel irgendwo zwischen "No one lives forever" und "007 - Moon Raker" im Groovy-Train schwarzfährt, sondern auch technisch der vielleicht schönste Double-Fine-Titel. Was das Gefühl angeht, glänzt vor allem der Flug des wortkargen (keine Stimmbänder, ihr versteht?), körperlosen durch wundervoll stufenlose Bewegung und griffige Trägheit und nachvollziehbares Boost-Verhalten Flugschädels. Zu Fuß sieht das leider etwas anders aus. Es ist zweckdienlich, aber auch ungenau, was in Ordnung ist, weil Präzision selten verlangt wird. Aber wenn es ans Ballern geht, wird alles ein wenig statisch und wegen der unübersichtlich großen Menge an abprallenden Laser-Salven ein ganz schönes Kuddelmuddel.

Klar, eine kurze Ausweichrolle beherrscht man, aber Ducken ist ebenso wenig eine Option wie Springen. Das sagte ich bereits, ich weiß. Aber es fühlt sich in diesem Energieentladungsreigen ganz schön unintuitiv an. Immerhin: Fabelhaft sieht es schon aus, wenn mehrere Roboter Doppel- und Dreifachschuss-Orgeln anwerfen, Fächerentladungen unterschiedlicher Farben, die dann auch noch abprallen oder sich in Streukristallen unter der Decke nochmals vervielfältigen. Das ist wie schon die Aufmachung alles sehr, sehr disco, aber eben auch nicht immer wirklich zu handhaben. Sortiert man sich nach einem der unbegrenzt erlaubten Ableben neu, wird man der Lage meistens schon Herr, aber man merkt, das Handling ist dem Geschehen nicht ganz gewachsen. Das wird auch an dem Deckungssystem mehr als deutlich: In der Zeit, in der man sich für einen Schuss rauslehnt, kassiert man meist mehrere Treffer.

Und doch ist der Sog eines guten Metroidvania durchaus vorhanden. Es ist befriedigend, ausgegraute Kartenbereiche zu ergründen, auch wenn es selten wirklich Überraschendes zu finden gibt und die neutralen NPCs nur selten mal etwas wahrhaft Witziges zu sagen haben. Das eine oder andere Rätsel, in dem man bestimmte Roboterkomponenten mitbringen oder Laser von bestimmten reflektierenden Flächen abprallen lassen muss, ist gut gemacht. Aber Headlander wird nie ganz den Schatten der Adventure-Vergangenheit des Studios los. Action ist einfach nicht so richtig ihr Ding. Das wäre nicht so schlimm, wenn die Konkurrenz diesen Teil nicht so viel besser machen würde oder wenn sich Double Fine nur traute, sich in seinem Neuesten noch tiefer ins Adventure reinzuknien. Ach, Mensch.

Alles nicht so schlimm. Bis zum letzten Bosskampf, der zwar nicht unlösbar schwer ist, aber meine Geduld mit seinem Mangel an Rücksetzpunkten und etwas zu laxem Hang zum Chaos etwas zu sehr strapazierte, verlebte ich keine schlechte Zeit mit Headlander. Anders als die besten Spiele dieser Art entzauberte es sich mit zunehmender Dauer jedoch selbst immer mehr, weil es sich selten jenseits seiner überschaubaren Ambitionen reckt. So bleiben am Ende weder seine Systeme noch die Geschichte um ein fehlgeleitetes Unsterblichkeitsexperiment nachhaltig hängen. Und das ist bei diesem Hingucker einfach nur schade.