Into the Stars - Test

FTL in schön. Gibt wenig, was besser klingen würde.

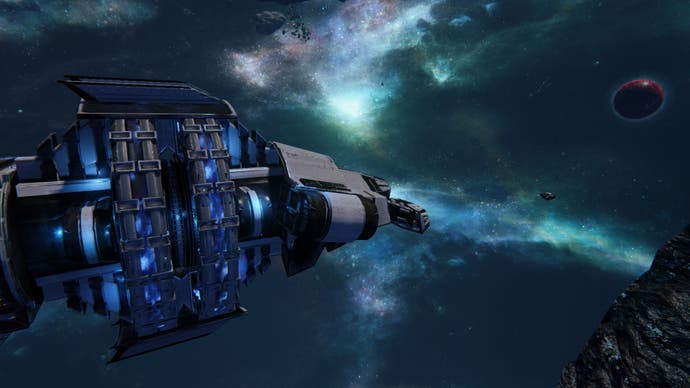

Wer sich beim Anblick von FTL: Faster Than Light immer fragte, wie das Spiel wohl in opulenter 3D-Grafik aussähe, bekommt in Into the Stars nun die Antwort: Diese Flucht des letzten menschlichen Raumschiffs vor der mörderischen Alien-Rasse der Skorn beflügelt die Sinne mehr als die Fantasie. Die Ark-13 mit ihren sechs Offizieren und einer verbleibenden zehntausendköpfigen Bevölkerung durch eines der farbenfrohesten Firmamente zu steuern, ist der Stoff, aus dem Sci-Fi-Nerd-Träume sind.

Ihr macht an Planeten halt, um Rohstoffe zu finden und eure Lager mit Nahrung, Sauerstoff und Treibstoff zu füllen. Ihr untersucht abgestürzte Schiffe, schlichtet Streitigkeiten zwischen Aliens und macht in Zufallsereignissen auch sonst einiges, was Picard oder Kirk so gemacht hätten. Und was wollen wir wetten, dass dies die beiden häufigsten Namen sind, die die Spieler von Into The Stars ihren virtuellen Kapitänen bisher verliehen? Anders als die Kestrel und Co. aus FTL springt die Ark-13 nicht von einem Stern und einem Wegpunkt zum nächsten. Ihr schippert sie in Echtzeit durch ein Sonnensystem voller farbenfroher Planeten.

Alles ist an Ort und Stelle, um dies zu dem Spiel zu machen, das die Cleverness von Subset Games' Design mit den Produktionswerten einer teuren Megaproduktion vermählt. Und zu Beginn ist man auch wie gefangen von diesem Sternensystem, seinen Geheimnissen und der Jagd nach mehr und mehr Rohstoffen. Allein, die Unberechenbarkeit, das Gefühl, mit Umsicht das Beste aus einer schlimmen Situation zu machen - das sind Elemente, die in Into the Stars nicht mit an Bord gekommen sind, als sich die Leute ums letzte Ticket auf diesen interstellaren Dampfer prügelten.

Es hat eine ganze Weile etwas sehr Meditatives, beim gemächlichen Flug durch die zur Abwechslung mal fest definierten Sektoren und Planetenkonstellationen (kein prozedural generiertes Universum hier) zu eiern. Während Luft-, Rationen- und Spritwerte langsam runterticken, bildet ihr eure Leute aus oder kümmert euch um die Reste der Menschheit, indem ihr mit simpelsten Aufbau-Sim-Mitteln eine kleine Stadt hinten im Habitatsmodul errichtet. Sobald sich mal wieder ein Planet in Sicht schält, geht ihr in den Orbit - und hier geht der Grind los, der viel vom Spiel bestimmt.

Denn seht ihr: Jedes eurer Module verbraucht entweder Magnesium, Wasserstoff, Stickstoff, Biomasse oder CO2. Bessere Anlagen verbrauchen weniger davon und so halten eure Vorräte länger. In der Regel kann man es sich nicht leisten, einen Planeten schlicht links liegen zu lassen. Immer und immer wieder müsst ihr ein stumpfes Minigame spielen, bei dem ihr die Bergbaudrohne durch Felder voller Rohstoffe oder Erde steuert. Trefft ihr rote Felder, nimmt der sich stets im selben Tempo ins Erdreich fressende Bohrer Schaden, ein massiver Felsblock zerstört ihn gar direkt. Das Feature an sich ist zwischendurch ganz ok. Aber weil die allgemeine Erkundung dieses Universums auf jedem Meter drei oder mehr Ressourcen gleichzeitig verbrennt, ist das Spiel zu sehr darauf angewiesen, dass ihr es immer und immer wieder durchexerziert.

Das wäre nicht ganz so schlimm, wenn man von den tatsächlich geförderten Rohstoffen auch alle mit an Bord nehmen könnte. Aber Into the Stars zieht die Linie bei 500 Einheiten Fracht. Eine unnötige Gängelung, die dafür sorgt, dass man an jedem Planeten drei oder vier Mal das Mining-Spiel startet - samt neuen Ladebildschirmen und erneuter Crew-Auswahl. Warum den Bergbau nicht in tieferen Ebenen immer schwieriger machen und dafür die Begrenzung an zu bergenden Elementen aufheben? Es ist ein ermüdendes Problem mit einer eigentlich recht einfachen Lösung.

Ähnliches gilt für den eigentlichen Raumflug: Ist der Tank voll, ist alles schön und gut und die Fortbewegung von Into the Stars durchaus gut gemacht. Wenn einem aber der Treibstoff ausgeht, kommt das Schiff irgendwann zum Stehen. Ein Notrufsignal abzusetzen wie in FTL ist nicht drin. Daran hat Fugitive Games nicht gedacht. Händler oder Schlepper, die vorbeikommen und einem - zu einem hohen Preis - aus der Patsche helfen, sind mir keine begegnet. Stattdessen muss man wenig intuitiverweise wieder und wieder auf Angriffe durch Skorn-Patrouillen hoffen - und darauf, dass sie nicht die meist so nutzlosen Verbrauchsgegenstände (die das Spiel "Verbesserungen" nennt) fallen lassen, sondern Rohstoffe. Vorzugsweise die, die man in den Tank der Ark-13 zu kippen gedenkt.

Ich bin einmal gut zehn Schiffslängen vor einem Planeten voller rettender Ressourcen zum Stehen gekommen, schaute dann geschlagene sechs Minuten dem Ersticken und/oder Verhungern meiner Zivilbevölkerung zu (zum Glück nur Zahlen, was macht das schon) und hatte "Glück". Das dritte Skorn-Schiff, das sich meiner annahm, ließ nach seiner Zerstörung genug Wasserstoff fallen, damit ich den Planeten erreichte. Es war kein schöner Moment, als sich herausstellte, dass sich hier zwar reichlich Biomasse zum Essen und CO2 zum Umwandeln in Luft fand, aber kein Wasserstoff. Mein Wechselspiel aus Gestrandetsein und viel, viel Warten auf die Skorn setzte sich noch eine Weile sehr ereignislos fort, bis ich endlich das Game-over sah. Spannend war das nicht. Eher ermüdend und frustrierend.

Wenigstens eine Zeitbeschleunigung, damit das Ende etwas schneller kommt, hätte ich mir erhofft. Oder besser noch: Das Problem an der Wurzel packen und den Treibstoffverbrauch so regeln, wie es im All realistisch wäre. Wird man in eine Richtung beschleunigt, setzt man sich auch ohne steten Schub weiter in die Richtung fort. Nur Korrekturen des Kurses, weitere Beschleunigung sowie Brems- oder Ausweichmanöver kosten Treibstoff. Dafür die Tanks etwas kleiner machen und schon wird ein interessantes System daraus, das nicht nur authentisch ist, sondern auch noch Planung belohnt und derartigen Stillstand wie oben beschrieben eliminiert. Da in diesem Spiel meine Zehntausendschaft auch weder CO2 ausstößt, noch "Biomasse" produziert (ihr erinnert euch, das sind ebenfalls Rohstoffe), kann man wohl annehmen, dass Fugitive Games es mit der Authentizität nicht so genau nimmt.

Derartige Versäumnisse sind umso tragischer, weil Into the Stars das generelle Gefühl des Gejagtwerdens durchaus gut gelingt. Einzelne Sektoren färben sich auf der Karte langsam gelb, um die vermehrten Suchbemühungen der Skorn zu kennzeichnen. Dann wird's langsam orange und wer sich jetzt noch nicht in Richtung des nächsten Sektors aus dem Staub gemacht hat, hat ein gewaltiges Problem in Form von insektenartigen Killerraumschiffen. So erfordert das Spiel ein stetes Abwägen zwischen Erkundung von Planeten und Schiffswracks und dem gebotenen Fersengeld. In diesen Momenten knüpft es fast an die besten Momente von FTL an.

Zwar schaut man bei den zufälligen Ereignissen auf Planetenoberflächen oder fremden Raumschiffen irgendwann nur noch auf die prognostizierte Erfolgschance und klickt sich so durch, um am Ende ein neues Modul, ein neues Crewmitglied oder Reparaturgegenstände beziehungsweise kurzlebige Buffs zu erhalten. Missen will man diese trekkigen Elemente aber trotzdem nicht. Falls sich übrigens jemand erklären kann, warum das Spiel eine Erfolgschance angibt, einem aber drei Multiple-Choice-Entscheidungen unterschiedlicher moralischer Ausrichtung zur Verfügung stellt - bitte sehr. Ich kann mir bis heute keinen Reim darauf machen.

Die langweilige Ausstattung des eigenen Schiffes und - damit einhergehend - die immer gleich ablaufenden, Cooldown-getriebenen Kämpfe gegen zwei nicht maßgeblich unterschiedliche Schiffstypen sind dann der Punkt, an dem man sich sicher ist, mit einem Jahr mehr in der Entwicklung wäre Into the Stars sicher nicht schlecht gefahren. Woher soll der Spaß an Schiffs-Upgrades kommen, wenn die meisten sich nur darin unterscheiden, welchen Rohstoff man aufbringen muss, um sie zu betreiben? "Neues Upgrade, läuft nur mit Stickstoff, willst du es installieren?", fragt das Spiel, wenn man etwas findet, das sich in der Ark verwenden lässt. Bevor ich aber mein CO2-basiertes Lebenserhaltungssystem gegen eines auf Basis einer bis dato ungefragten Ressource austausche, würde ich schon ganz gerne prüfen, wie viel ich davon überhaupt im Lager habe. Das Spiel lässt einen aber nicht nachschauen. Sagt man dann vorsichtshalber "nein", ist das Upgrade unwiederbringlich verloren und die Reise geht weiter.

Überhaupt: Ein Shuttle, das statt Magnesium Wasserstoff verbraucht, fühlt sich nicht wie ein Upgrade an. Falls sonst noch irgendwelche Werte besser sind als beim aktuell installierten Modell, so verrät es mir das Spiel nicht. Mit Ausnahme der Laser und Torpedos, die sich in Schaden und Schussfrequenz voneinander unterscheiden - aber durch nichts anderes, weshalb erneut ein Punkt an FTL geht, das mit verschiedenen Waffenarten mannigfaltige Taktiken ermöglichte -, ist hier wenig in Sachen substanziell messbarer Verbesserungen dabei. Ich bekam einmal eine Minendrohne, die statt 75 Einheiten Magnesium nur 50 pro Einsatz verbrauchte. Aufregend ist das nur für Statistiker - fürs Spiel tut das wenig.

Und so läuft dann auch jeder Kampf im Grunde gleich ab: Man darf Schilde, Waffen und Rumpf des Feindes getrennt anvisieren und dann die Farbe des Schusses wählen, um seine Schilde zu durchdringen. In der Praxis ballerte ich aber nach meinem ersten Laser-Upgrade (42 Schaden bei ordentlicher Feuerrate) bei jedem Gegner nur mit allem, was ich hatte, auf den Rumpf. Bei drei Feinden auf einmal änderte sich nur die Defensive. Hoffen, dass möglichst zwei Feinde mit derselben Farbe angreifen, dann den Schildeinsatz in der richtigen Polarität so timen, dass zwei Geschosse gleichzeitig abgefangen werden. Übrige Angriffe durch das Ausweichmanöver parieren. Das macht man in der Regel zweimal, bis nur noch zwei Gegner stehen, und dann hat man eh so gut wie gewonnen, sofern man alle vier Gefechtsstationen besetzen kann. Daran ändert sich nichts. Keine Unterscheidung zwischen Strahlen und Impulswaffen, Drohnen und Raketen. Keine Feuer, die ausbrechen und erstickt werden müssen.

An dieser Stelle der Hinweis, dass mich ein Bug aus dem Gefechtsdialog schmiss, als ich ein Crewmitglied für den Kampf aus der Krankenstation holen wollte. Ich konnte nur noch zusehen, wie die Skorn die letzte Hoffnung der Menschheit (und zweieinhalb Stunden Spielfortschritt) dezimierten. In einem Perma-Death-Titel, der einen Spielstand nur dann anlegt, wenn man die Partie beendet. Danke dafür. An einer anderen Stelle konnte ich eins meiner Redshirts ohne ersichtlichen Grund nicht auf einen Posten beordern. Insgesamt fehlt es einfach an Politur - technisch und was die Bedienung angeht.

"Take all" oder die direkte Eingabe der gewünschten Menge ist in keinem der Menüs möglich, in denen es um Ressourcen geht. "Drag and Drop" hält der Entwickler offenbar für die Technik, mit der man sich von einer abendlichen Kneipentour nach Hause bewegt. Stattdessen muss man kleinteilig ein Crewmitglied anklicken und dann den gewünschten Posten, den es ausfüllen soll. Erwischt man nach der Zuteilung eine freie Stelle im Menü, schickt man den immer noch als ausgewählt geltenden Rekruten wieder zurück ins Auswahlfenster und muss ihn erneut zuteilen. Das muss man übrigens immer wieder, weil man keine festen Rollen einteilen darf. Der vierte Landgang zum Rohstoffabbau auf demselben Planeten will wieder von Hand mit demselben Piloten und Minenroboterexperten beklickt werden wie die drei zuvor. In jedem Kampf setzt ihr manuell die besten Schützen auf Laser und Torpedosessel, euren besten Kommandeur auf die Schilde und euren Doc an die Ausweichmanöver-Konsole.

Dass sich das Spiel nicht daran erinnert, wie ihr die letzten Fights angegangen seid, ist schlicht unbegreiflich. Ebenso wie die Tatsache, dass die Escape-Taste keine Hilfe ist, um aus Menüs zurückzukehren und man die Steuerung allgemein nicht frei belegen darf (was ich wollte, weil ich auf A und D nicht das unnütze Rollen haben wollte, sondern Gieren). Kurz Luft holen... Am wenigsten begreife ich aber, dass man weder im Spiel noch im Steam-Menü die Sprache des Spiels einstellen darf. Into the Stars nimmt sich stattdessen die Windows-Regionseinstellungen vor, um zu schauen, welche Sprachdatei zu wählen ist.

Das ist insofern schlecht, als dass man das A) nicht ohne weiteres ändern kann und B) die Lokalisation ein bisschen schlimm ist. Viel zu lange und manchmal lückenhafte Übersetzungen, die häufig nicht ganz in die Textfenster passen. Eine Computerstimme, die mir "faire Bedingungen" versichert und damit das Wetter beim Landeanflug meines Shuttles meint und eine "öffentliche Ordnung" - "Order" in Englisch - als "Befehl" übersetzt.

Irgendwann ist es dann vorbei. Man kann den rettenden Planeten Titus Nova in gut drei Stunden erreichen, wenn man alles richtig macht und sich nicht zu sehr im Rohstoff-Grind verliert. Aber das Spiel baut natürlich darauf, dass ihr mehrere Anläufe dafür braucht. Wie das große, kleine Vorbild ist auch Into the Stars auf mehrere Versuche ausgelegt. Aber dafür müsste sich auch abseits der Zufallsereignisse und Patrouillen etwas ändern, um nicht zügig das Gefühl zu verspüren, schon alles gesehen zu haben. Die Schiffsaufrüstung und der Kampf müssten interessanter sein und vielleicht die eine oder andere Belohnung auch für Fehlversuche winken. Wenn man in Faster Than Light das erste Mal ein Engi-Schiff erhält, stellt das die bisherige Spielweise regelrecht auf den Kopf. Solche Momente sind Into the Stars nicht vergönnt, weshalb man diese häufig durchaus atemlose Flucht bald als hübschen Klon vergessen haben wird.

Ein bisschen traurig stimmt das schon. Into the Stars hatte die Sterne im Blick und das Herz am rechten Fleck. Aber es hat nichts vom triumphalen Drama, das FTL in jedem Sieg und jeder Niederlage zelebriert.