Rainbow Six: Siege - Test

Das Zeug zum Dauerbrenner.

Ein bisschen Gegenwind herrscht immer. Im Fall von Rainbow Six: Siege erhitzte Ubisofts Verzicht auf eine echte Einzelspielerkampagne samt Geschichte die Gemüter, und das aus gutem Grund: Wirklich taktische Shooter wie diese altgediente Tom-Clancy-Reihe sind rar gesät und nicht jeder Spieler will sich in die Erfahrungspunkte-Tretmühle moderner Ballerspiele einspannen lassen. Dann wiederum: Fans des methodischen Vorgehens alter Teile spielt Siege gekonnt in die Karten. Die Werte der Reihe sind im Rahmen eines Multiplayer-Titels bei bester Gesundheit. Und überhaupt bedeutet das Erscheinen eines Mehrspieler-Rainbow-Six ja nicht, dass man nie wieder ein Spiel dieser Reihe mit Story-Modus und bedenklich fahnenschwenkenden Tom-Clancy-Geschichten erleben wird.

Nein, dieses Spiel hat es verdient, dass man Fünfe auch mal gerade sein lässt, denn es macht gewisse Dinge, an die sich andere lange nicht herantrauten. Tatsächlich ist es fast ein bisschen wundersam, dass nicht mehr Leute über die durchaus beeindruckende Umgebungszerstörung dieses Titels sprechen. Träumen wir nicht seit mindestens fünfzehn Jahren von Spielen, in denen wir durch Wände schießen, das Schlachtfeld im gewissen Rahmen unserer Strategie beugen und den Gegner so überraschen können? Ärgern wir uns nicht alle zwei Jahre erneut darüber, dass Battlefield seine einst so vielversprechende Zerstörung mehr und mehr zur Befriedigung Michael-Bay'scher Schaulust einsetzt als zu wirklich spielbeeinflussenden Dingen? Asymmetrie mag das Wort der Stunde sein und Siege mischt da mit seinen 20 verschiedenen Agenten mit jeweils eigenen Skills und Gadgets gerne eigene Karten unter. Aber es ist die Zerstörung von Wänden, Decken und Fußböden, dank der sich keine Runde spielt wie die vorherige.

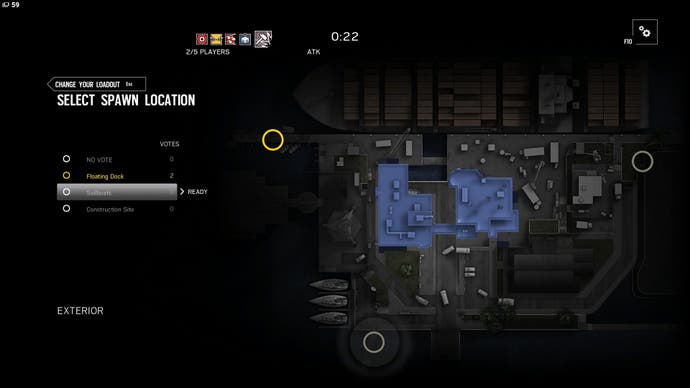

Der grundlegende Ablauf ist im Grunde immer ähnlich, egal ob man eine Geisel schützen oder befreien, zwei Bomben sichern beziehungsweise entschärfen oder der jeweils anderen Mannschaft einen Gefahrenstoffcontainer durch schiere Anwesenheit im selben Raum streitig machen muss: Ein Team igelt sich mit allen technischen und heimwerkerischen Mitteln ein, das andere stürmt mit ebenfalls wenig zimperlichen Werkzeugen. Während die Defensive in der Planungsphase noch Holz- und Rigipswände verstärkt, damit sie nicht durchschossen (oder zumindest nur von dem Thermitbrennsatz des entsprechenden Angreifercharakters geöffnet) werden können, Stacheldraht an Würgepunkten absetzt, Granatenabfanggeräte an Wänden befestigt und sich in Position bringt, schicken die Angreifer ferngesteuerte Drohnen hinein, um die Ziele zu finden und sich auf ein Vorgehen zu einigen.

Dabei fließt vor allem in die Befestigung der Ziele eine Menge Taktik, solange man sich mit seinen Mitspielern abspricht. Zu Beginn machen Verteidiger-Teams noch häufig den Fehler, sich mehr oder weniger komplett im Zielraum zu verbarrikadieren. Weil der aber auch so immer noch zwei bis drei Zugänge hat - eure Mittel, euch abzuschotten, sind selbstverständlich immer begrenzt -, ist das eine denkbar schlechte Idee. Eine gut platzierte Cluster-Granate kann das halbe Team ausschalten und damit fast für die Vorentscheidung sorgen. Jeder Spieler hat pro Runde nur ein Leben, bevor er zum Zuschauen an den Überwachungskameras verbannt wird. Auch dann kann er immer noch Gegner für einen Augenblick markieren, aber sein Gewehr wird schmerzlich vermisst. Stattdessen sollte man durch planvolles Vorgehen versuchen, seine Gegner indirekt zu steuern, optimalerweise in einen bestens geschützten und einsehbaren Kill-Tunnel.

Die taktischen Möglichkeiten sind umfassend, auch wenn sie sich auf Angreiferseite eher auf Absprache des Timings und der Richtungen der Attacken beschränken. Häufig ist es gar die beste Idee, erst einmal gar nicht weiter vorzustoßen, sondern mit einer weiteren Drohne ein letztes Mal die Lage auszukundschaften. Erst dann sollten eure Freunde sich abseilend durch die Fenster hineinbrechen, Löcher in Wände schießen oder hinter einem Mann mit ballistischem Schild eine abwechselnd nach links und nach rechts lehnende, kugelspuckende Polonaise bilden. Die Absprache war derzeit noch limitiert, aber schon jetzt, an Tag eins, fand ich auch unter Fremden sowohl auf PS4 als auch auf dem PC viele Leute, die ein Headset hatten und es sogar benutzten. Und das nicht umsonst: Das Spiel belohnt den Zusammenschluss zu Squads sogar mit Bonuspunkten.

Aus diesem Zyklus entwickelt sich vor allem durch den "Nur-ein-Leben"-Faktor häufiger ein beengendes Psychospiel, als man es normalerweise aus Shootern dieses Anstrichs kennt. In wenigen Stunden erlebt man komplette 0:5-Wipes, Guerrilla-Taktiken, die ein 1-vs.-4 noch drehen, Kopfschüsse durch eine zuvor unversehrte Wand, Lockmanöver, denen gleich zwei Feinde auf einmal auf den blutigen Leim gehen, und vereitelte Bombenentschärfungen mit gerade mal einer verschwitzten Sekunde auf der Uhr. Wo andere Shooter sich Tempo und Dynamik verschreiben, ist Rainbow Six: Siege spannend wie ein Thriller, selbst dann noch, wenn man schon lange nur noch zuschaut, wie ein letzter lebendiger Teamkamerad zwischen Leichen auf dem Bauch liegend dem finalen Ansturm der Angreifer harrt.

Aber, und das muss man zugeben: Es ist nicht allzu einfach zu lernen und kann zu Beginn gerade in seiner Fülle an Gadgets Handlungsspielräume schon mal überfordern. So viele Eventualitäten, die es zu bedenken gibt, so viele Winkel, aus denen Gegner strömen können, so viele nicht immer sofort auf der Zunge liegende Antworten, die einem trotzdem tunlichst im Bruchteil einer Sekunde einfallen müssen. Es hilft, dass man neue Agenten nur nach und nach freischaltet, um ihre Werkzeuge eines nach dem anderen kennenzulernen. Dann ist es umso belohnender, wenn man alles richtig macht und der selbstplatzierte Granatenfänger mal wieder einem oder mehreren Kollegen das Leben rettet. Zudem hilft das, sich auf die momentan zehn recht verwinkelten und in mehreren Etagen angeordneten Level zu konzentrieren, bis man jede Abkürzung kennt und genau weiß, von wo aus man den besten Blick auf einen taktischen Ort behält. Dann geht das Spiel erst richtig los.

Insgesamt, betrachtet man das reine Kämpfen, ist Sieges Regelwerk eines der interessantesten und packendsten des Jahres. Man ist einfach immer auf der Hut, gezwungen, die Balance zwischen Planung und Improvisation zu finden, und stellt wieder und wieder fest, dass sich am Ende meist der entschlussfreudigere Spieler noch auf den Beinen hält. Fast wäre ich wunschlos glücklich, wäre es nicht so schwierig, die eigentlichen Missionsziele zu erreichen. In den vielen Matches, die ich erlebte, endeten weit mehr als gefühlte 80 Prozent durch das Auslöschen des anderen Teams. Sobald die Community ausgefuchstere Taktiken entwickelt und sich die Verteidigung ein wenig öffnet, dürfte sich da aber noch etwas tun. Und nicht zuletzt ist es am Ende eine Frage der Spielbalance, an die bei einem Titel wie diesem unentwegt Arbeit fließt.

Wenn es schon keinen Story-Modus gibt, wird Fans der Serie seit vor den Vegas-Tagen in jedem Fall das Comeback des Terrorist-Hunt-Modus freuen. Das ist im Grunde sehr vergleichbar mit dem Mehrspielerpart, nur strikt auf Kooperation ausgelegt. Fünf Spieler treten gegen eine Reihe Bots an und erledigen währenddessen die aus dem Mehrpsielerpart bekannten Missionsziele. Hierbei sitzt einem kein Zeitlimit im Nacken und man kann seinen Angriff in aller Ruhe planen und so einheitlich geschlossen oder zerfasert vorgehen, wie man nur will.

Drei Schwierigkeitsgrade und eine fast beliebige Rotation durch zehn Maps und vier Modi (alle Terroristen töten ist der vierte) versprechen langen kooperativen Spaß, auch wenn das arg berechenbare Bot-Verhalten eine Rainbow-Six-Tradition ist, mit der man gerne hätte brechen dürfen. Was ihnen an Grips im Oberstübchen steckt, genügt und auf "Schwer" ziehen sie schneller als Lucky Luke, aber sie lassen Initiative vermissen. Ist allerdings nicht schlimm, auch so wird Terrorist Hunt seine Freunde finden, vor allem dank sehr flexibeler Konfigurationsmöglichkeiten.

Und dann wäre da noch "Situations". Was hier nach aufwendiger Filmsequenz mit coolem Performance-Capture der fantastischen Angela Bassett präsentiert wird, ist leider wenig mehr als ein aufgeblasenes Tutorial. Auch hier hat man zehn Missionen lang durchaus Spaß, der an eine Solo-Version von Terrorist Hunt erinnert. Vor allem, weil sich hier Renown-Punkte verdienen lassen, mit denen man schon erste Einsatzkräfte freischalten darf. Aber ist man damit einmal durch - Mission elf als erster Koop-Einsatz ist ein Highlight des Spiels, daher lohnt es sich in jedem Fall, sich mit den Situations zu befassen -, kehrt man so schnell nicht zurück. Vielleicht nie mehr.

Viel spekuliert wurde im Vorfeld über die Mikrotransaktionen, nachdem ein Produzent im Videointerview mit Angry Joe den Begriff "Rainbow Credits" fallen ließ, dann jedoch von einer PR-Person von weiteren Einlassungen abgehalten wurde. Machen wir es kurz: Die In-Game-Währung gebt ihr für rein kosmetische Waffenskins aus und sie hat keine Auswirkungen aufs Spielgefühl. Tatsächlich dürfen die allermeisten dieser alles andere als authentischen Verschönerungen auch gegen (hohe) Renown-Beträge erstanden werden. Auch einen Season-Pass gibt es, der vielerorts für Kopfkratzen sorgte, weil er im Grunde nur fünf Prozent Renown-Bonus und sofortigen Zugang zu den acht weiteren Agenten ermöglicht, die im Laufe des Jahres erscheinen sollen. Alle neuen Maps und Spielmodi werden der gesamten Community zugänglich sein und wer ein bisschen grindet, darf auch die neuen Charaktere irgendwann sein Eigen nennen. Ein faires, sich in erster Linie auf Kosmetisches stützendes System, das niemanden ausschließt.

Auch die Stabilität der Server am Launch-Tag macht Mut. Die Matchmaking-Probleme der verschiedenen Betas nahmen Reißaus, die Spielvermittlung geschieht schnell, Lags habe ich bisher nur sehr wenige erlebt. Strukturell ist weiterhin lediglich ein bisschen ärgerlich, dass man zum Freischalten und Anpassen von Waffenaufsätzen, Skins und dergleichen eine vollkommen funktionierende Runde in Richtung Hauptmenü verlassen muss. Ansonsten läuft das Spiel technisch doch sehr sauber und selbst auf der PS4 im Mehrspielermodus mit 60 FPS. Im Koop-Modus muss man mit (sehr stabilen) 30 Bildern pro Sekunde auskommen, was etwas seltsam anmutet, aber wohl nicht anders zu machen war. Es präsentiert sich als etwas schmuckloses Spiel, das visuelle Klarheit und Zerstörung über ausgefallene Texturarbeit oder hochtrabende Special-Effects stellt, und einigen könnte die Art-Direction sogar etwas dröge erscheinen. Sagen wir, es bleibt auf die gute Art zweckmäßig.

In Sachen Bugs starb ich einmal, nachdem eine Granate auf der anderen Seite einer eigentlich undurchdringlichen Wand explodierte, und ein weiteres Mal fiel meine Drohne durch den Levelboden, während ein andermal die Soundeffekte jeglichen Dienst quittierten. Das passierte allerdings jeweils haargenau einmal im Laufe des Erstverkaufstages. Den Rest der Zeit konnte ich auf beiden Plattformen absolut stabil und fehlerfrei spielen, auch wenn das Gefühl entstand, dass gewisse Maps in der Rotation bevorzugt wurden und man auf einigen häufiger spielte als auf anderen. Da muss vermutlich nur an einer letzten Stellschraube gedreht werden.

Mir fiel zudem auf, dass die Laser-Pointer auf den Pistolen der Schilde tragenden Einsatzkräfte aus der Hüfte häufig nicht dorthin schossen, wohin sie zeigten. Allerdings redete mir ein dänischer Soldat, der in Afghanistan gedient hat, aus, dies sei ein Bug. Eine Pistole auf diese Art aus der Hüfte zu feuern, werde in jedem Fall den Einschlagsort der Kugel auf die im Spiel gezeigte Weise verziehen, auch wenn die meisten Videospiele das genau andersherum handhaben. Ich nehme ihn mal beim Wort. Im Sinne der Balance ist es ohnehin, dass die Schildträger nicht aus der Hüfte reihenweise Kopfschüsse verteilen.

Einigen wir uns darauf: Dieses Rainbow Six wird nicht alle ins Boot holen. Das muss es auch nicht. Es zieht sein eigenes Ding mit klarer Vorstellung vor Augen durch und kocht abzüglich des Story-Faktors alle Rainbow-Six-Werte auf ein zeitgemäßes, keinesfalls simples Taktikspiel herunter. Tatsächlich schlummert hier drin vermutlich noch etwas mehr Tiefe, als es damals der Fall war. Und man kann nicht genug betonen, wie viel die nahezu visionäre Umgebungszerstörung für den Katz-und-Maus-Faktor tut. Ein Erfolg dieses Spiels würde beweisen, dass in einem Markt, in dem jeder mal "das nächste Call of Duty" sein wollte, noch immer Platz für kluge, taktische und stellenweise richtiggehend langsame Actionspiele ist. Nichts anderes erwarte ich von einem Rainbow Six.