Test - Penumbra: Black Plague

Nackenhaar-Toupet inklusive

Des Weiteren ist man mit diesem Einschnitt, der den größten Kritikpunkt vom Erstlingswerk ausmerzt, dem Begriff Survial-Horror noch ein ganzes Stück näher gekommen. In Penumbra: Black Plague geht es einzig und allein ums Überleben – und um Rätsel...

Diese haben glücklicherweise nichts an ihrer Logik eingebüßt und basieren fast ausschließlich auf Möglichkeiten, die Euch die exzessiv zelebrierte Physik-Engine vor die Nase setzt. Wie schon im letzten Jahr gilt auch hier: Gibt es beispielsweise keinen sofort nutzbaren Weg, auf eine Erhöhung zu gelangen, dann stapelt Ihr Euch mittels Kisten und Brettern einfach einen Aufgang.

Neben solchen physikalischen Knobeleien gibt es aber auch stinknormale Rätsel: So modifiziert Ihr zum Beispiel Leiterplatten mithilfe eines Desktop-Interfaces, dessen helfendes Handbuch gleich noch mal fix Windows auf die Schippe nimmt.

Oder aber Ihr entsichert per Code gesperrte Türen anhand von nicht gerade leicht zu findenden Hinweisen. Vor allem ist es aber der Wii-ähnlichen Maussteuerung zu verdanken, dass sich nicht nur Overture, sondern auch Black Plague verdammt echt anfühlen – greifbar möchte man meinen...

Greifbar oder besser, begreifbar ist dem Protagonisten Philipp anfangs jedoch nichts zu machen. Der ist nämlich immer noch auf der Suche nach seinem Vater Howard, dessen Spuren er im Auftakt der Serie vor einem Jahr gefolgt ist. In Black Plague erwacht er in einem schwach beleuchteten und abgeschlossenen Raum. Was mit Howard noch passiert, bereits passiert ist oder ob man ihn überhaupt zu Gesicht bekommt, findet Ihr dabei am Besten selbst heraus...

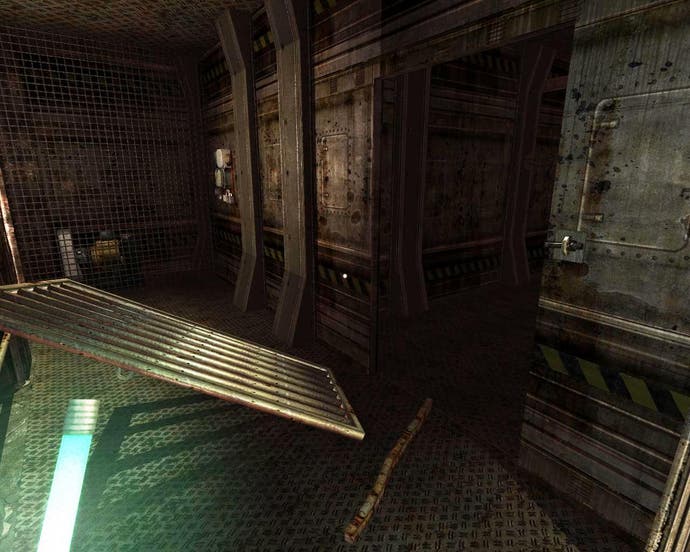

Eine Vertiefung und bruchstückhafte Teilauflösung der anfangs verwirrenden Geschichte findet auf alle Fälle statt – wenn auch manchmal nur in Form von verstecktem Zettelkram, mysteriösen Dokumenten auf den Computern der Anlage oder schrecklichen Visionen. Ich hatte es bereits anfangs erwähnt: Optisch müsste langsam aber sicher eine kleine Frischzellenkur auf dem Plan stehen – trotz unterstützter Auflösung von maximal 1920x1080 Bildpunkten, was eigentlich im ersten Moment auf grafisch ansprechende Unterhaltung schließen lässt, bietet auch Black Plague oftmals sterile Szenarien und nur vereinzelt genüssliche Effekte.

Die etwas verwischte Sicht hat jedoch auch ihre guten Seiten: Das Ganze fühlt sich wie ein Traum an, ein böser Traum der Korrektheit halber. Die Physik-Engine wirkt in ihrer Gelungenheit immer noch erfrischend neu - wo wir wieder beim Traum wären.

Wie unschwer zu erkennen, bin ich von der zweiten Episode der geplanten Trilogie äußerst angetan. Overture war schon ein Höllentrip sondergleichen – nie fühlte ich mich sicher, ständig drehte ich mich panisch um, wartete ab, schielte um Ecken und fühlte mich wie ein Schwein vor der Schlachtung, sobald ich entdeckt wurde. Dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich – in Black Plague kommt das Ganze dank subtil unterschwelligem Nervenkitzel und geschickt eingesetzten Schockeffekten zudem noch düsterer rüber als im Vorgänger. Der hatte mit einer miesen Kampfsteuerung und einer Handlung zu kämpfen, die sich nie so recht entfalten wollte. Beides wurde in Episode numero zwei ausgemerzt. Das belohne ich mit einem Zähler mehr.

Ihr steht auf Schweißattacken und erhöhten Blutdruck? Dann schlendert heute in die Läden und holt Euch für günstige 20 Euronen Penumbra: Black Plague.